-

苏力: 古代中国为什么没有公民?

——重新理解传统中国人的家国与正义

关键字: 古代中国公民概念古希腊城邦村民共同体分配话语权农耕社会区别三,中国的村落从来不构成一个政治体,它只是中国这个超级政治体的最基层的一个部分;古希腊的城邦,即便再小,也是古希腊文明中的一个独立的政治体。

荷马时代的希腊地图(来源:Wikipedia)

这就决定了,古希腊城邦公民在参与城邦活动就是参与国家的政治活动,而中国的村民,由于长老制,他只能有限程度地参与村里的事务,却几乎永远不可能有效参与那个超级政治体——中国——的政治生活。村民对自己的村落有感觉,利害攸关,休戚与共,自己是其中的一员。但各村大致自给自足,很少经商,也很少成为工匠,除了婚姻,很少有谁会与外村人经常往来。这种生活环境和生存状态,令村民们很难,也没有必要,想象和理解自己属于一个更大更抽象的政治共同体,是其成员之一,负有某种责任。

这就像古希腊某个城邦的公民没必要,也无法想象或理解自己是“希腊人”一样,因为当时的希腊是一个文明,也不存在一个名为希腊的政治共同体。由于“皇权不下乡”,在历史中国,除通过地方精英操持的赋税劳役外,皇权与普通农民并没有多少直接可见且经常的互动。生活在王朝统治下,农民会是这个超级政治共同体中“自在的”一员,但他们绝大多数都不可能“自觉”自己与其他遥远的陌生人都属于一个更大的政治共同体——中国,事实上,作为政治体的“中国”概念出现也是相当晚近的。

旁人或后人会视这些普通村民为国人。但这只是旁人对他们的身份追加,便于旁人或后人在某一层面来描述他们。这就如同后人把古希腊各城邦人士,包括曾势不两立的斯巴达和雅典人以及被希腊联军灭了的特洛伊人,都称为“希腊人”一样。这类概括并非被指涉对象的自我感觉或自我定义。在当时的皇权话语中,历史中国的农民可以是“子民”或“臣民”或“小民”或“草民”或“黎民”或“百姓”,却唯独不是“公民”,因为除了缴纳税赋或服兵役外,他们不以也无法以其他方式自觉能动地参与国家政治。

“子民”或“臣民”这类称呼听起来好像很是“矮小挫”;基于当代中国社会发展和改革,很多学人对此有批评,有道理。但是,若真要同古希腊罗马的,而不是现代的,“公民”矫情,“子民”或“臣民”这类概念非但更具包容性,更重要的是它们完全没有与近代之前西方“公民”概念相伴的那种固定的身份等级区分和歧视。虽有皇权色彩,“子民”和“臣民”,却包括了被希腊以及近代西方的“公民”概念排斥的女性、儿童以及一些有色人种,也包括了中国皇权治理疆域内任何归顺和未归顺的人。

因为“顺民”意味着有“非顺民”;甚至诸如“反贼”、“国贼”和“奸人”这类概念,也都隐含承认了,王朝力图捉拿予以惩罚的这些人也是国人。这并非只是我对概念的逻辑演绎。最强有力的证据是,在秦王朝的政治讨论中,不断侵扰中原的匈奴人也被视为子民,非但不能滥杀无辜,李斯甚至说要以“父母”官对子民的心态和手段来对待匈奴人。尽管父母官/子民仍不符合现代社会对政府与民众关系的规范理解,但这不是我想论证的。我想论证的至少,历史中国的“子民”和“臣民”概念要比古希腊罗马的“公民”概念更接近现代的“公民”概念,更具普遍性,更多包容性,更少特权意味。而这就足够了!

这些分析主要限于历史中国的农耕区,即中央集权的王朝以郡县州府制治理的地方。但历史上的中国主要是指,却不仅指,中原农耕区,还有“天下”,因此会有“苍生”,这是一个不再与直接的政治管辖相关的概念,与之相近但外延更广阔的还有“生灵”,这两者已相当于今天的“人类共同体”甚至“生物共同体”的概念了——中国其实从不缺乏普世概念,也不缺少具有普适性的价值理念!

前面对农耕村落的诸多分析也大致适用于“天下”,适用于非农耕区或边疆地区的百姓黎民。他们也都首先生活在各族群或部落中,有别于农耕村落共同体。其中有些,如草原游牧民族的生活共同体,会比农耕村落共同体规模更大;但相对于国和天下,却仍是小共同体。由于中原王朝有时力量不够,“鞭长莫及”,无法有效管辖这些边陲小共用体;甚至,有些小共同体有时或常常不属于中原王朝管辖,而是自行同其他小共同体一起构成另一政治共同体,作为中原王朝的“敌国”。历史上的匈奴、突厥、乌桓、回鹘、蒙古、女真人等都曾如此。

但这还是印证了一点,“就实践而言,人注定是地方性的”。在现代之前,其实任何普通人都不可能直接参与以历代王朝代表的那种超大型的政治共同体的政治生活。他们只能首先生活在小共同体中,作为村落/家族/宗族/部落乃至城市这类小共同体成员;只有当这些小共同体被王朝或王国整合后,并主要是在他人的学术概念或话语体系中,他们才成为某个大型政治共同体的成员,无论是称之为国人还是公民。

这并非中国独有的特点。在西方,当罗马共和国开始扩张后,这个问题就出现了。罗马帝国时期,“人们实际上是两个城邦的公民,即罗马以及他们本土居住点。”美国建国的成文宪法中,对公民的制度安排也是如此:每个人都是双重公民。这种状况在理论上以及在许多法律制度实践上,如司法上,一直持续至今。任何美国人都首先是他选择居住的那个州的公民,同时也是合众国的公民。

由于各州对本州公民的法律保护有差别,因此就可以理解,为什么到19世纪末期,随着联邦政府强大起来,美国才出现了依据宪法第十四修正案同等保护条款整合和统一各州同等法律保护的判例。但联邦立法和司法的这类努力,暂且不论是否应当,仍很难令所有美国人都享受完全同等的法律保护。最突出的标志之一,在美国1/3州废除死刑,2/3州以及联邦政府保留死刑。其实这是任何疆域大国国民在社会身份上的必然,或是宿命。

前面提到过,历史中国的绝大多数人无法“自觉”自己与其他遥远的陌生人属于一个更大的政治共同体。在这个绝大多数之外的是“士”或读书人,作为政治文化精英,他们会参与或可能参与王朝政治治理。因此,他们往往有更清晰且自觉的双重成员身份认同:既是生他养他的那个村落共同体(家)的成员,也是他服务的由王朝代表的这个政治共同体(国)的成员。因此,他们就有所谓“家国情怀”,有时也会面临“忠孝不两全”的冲突。在特定维度来看,也还可以说他们还有第三个共同体的成员身份。

会同历史和未来的可能参与政治治理的读书人,他们构成了一个既独立于普通国人,在一定程度上也独立于特定王朝的中华文明共同体的成员。除了“为天地立志,为生民立道”(治理国家)的同时,至少某些人往往还自觉或自诩要“为去圣继绝学,为万世开太平。”这有点类似欧洲中世纪的基督教共同体。不同点可以说是,这个中华文明共同体覆盖“天下”,跨越王朝;中世纪欧洲基督教共同体覆盖欧洲,跨越各国。

神圣罗马帝国在13世纪的范围

就此言,这些读书人是一个自觉的社会阶层。但这个共同体并不只是文化教育或参政的产物,还有国家制度的支持。历代王朝和民间都以正式或非正式制度给这一群体某种优待。如明清两朝都优待“士人”。一个人读书考取生员后,会获得法定特权,国家会月供粮食,免去普通农人必须承担的国家劳役兵役,在政治司法上也有某些许特权。传统政治文化教育也会令其中至少部分读书人,无论身在庙堂还是江湖,多少还是分享了一种自觉。也不是说他们利益完全一致。

事实上,他们之间也常有重大分歧,既涉及实在的利益,也可能是深刻的意识形态或学派分歧,有近乎不共戴天的情感纠结。但这种冲突、分歧甚至纠结又注定了他们必须共同戴天,成就了他们以特定形式的相互认同。

概括说来,没有公民概念可以说是历史上农耕中国政治社会治理力量不足的历史遗产。但在这一特定意义上,也可以说,这个“没有”是中国政治权力对其治理对象“国人”或“百姓”的一种特殊构建。但这些分析讨论,对理解公民概念的发生有一定学术意味,有助于不上“大词”“新词”“外来词”的当,却缺乏实践意义。值得实用主义者和经验主义者关切的从来都是那些可能引发实在社会后果的问题。这就是普通人更关心的利益问题,也是创设法律制度予以回应的社会需求。

- 原标题:古代中国为什么没有公民?——重新理解传统中国人的家国与正义 本文仅代表作者个人观点。

- 责任编辑:武守哲

-

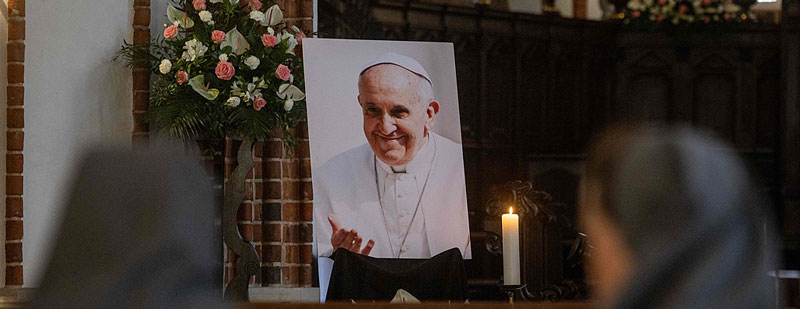

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 19

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 19 “原来,中国早就有预判” 评论 223

“原来,中国早就有预判” 评论 223 “MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 202

“MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 202 特朗普喊话:俄乌别打了,一起跟美国做大生意发大财 评论 253

特朗普喊话:俄乌别打了,一起跟美国做大生意发大财 评论 253 MAGA基本盘还能“忍”特朗普多久? 评论 181最新闻 Hot

MAGA基本盘还能“忍”特朗普多久? 评论 181最新闻 Hot-

“特朗普这是在邀请中国抢走我们的科学家,太可怕了”

-

白宫:特朗普力挺赫格塞思

-

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起”

-

“美国牛肉太贵,换澳牛,味道一样”

-

特朗普、普京、泽连斯基等发文哀悼

-

“原来,中国早就有预判”

-

“拜他所赐,美国变成了流氓国家”

-

“特朗普会输,但中国不会轻易给他台阶下”

-

“MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香

-

又一起!白宫平面图遭万人共享

-

“特朗普非常愤怒:再砍10亿”

-

“我们被美国梦骗了,精英把我们出卖了”

-

“美国太自满,恐在这三方面落后中国”

-

泄密不止一次,美防长在“家人群”也发了

-

特朗普喊话:俄乌别打了,一起跟美国做大生意发大财

-

中方出手,日欧车企“慌了”

-

Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证:31220170001

网登网视备(沪)02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证:沪(2024)0000009

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第03952号

增值电信业务经营许可证:沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话:021-62376571

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

观察员

观察员