-

苏力: 古代中国为什么没有公民?

——重新理解传统中国人的家国与正义

关键字: 古代中国公民概念古希腊城邦村民共同体分配话语权农耕社会由于是同城邦联系,这个词(英文citizen,法语citoyen,拉丁语civis)完全可以译为市民,无丝毫不妥。而且,今天人们经常以雅典梭伦时期民主制下的市民来理解古希腊的公民,即平等的、政治参与的公民。其实古希腊有很多城邦,各城邦宪制相当不同,各城邦公民与城邦的关系并没有统一的模式,至少不全都是平等参与城邦政治的。

公元前四世纪的雅典宪制(来源:Wikipedia)

希腊之后,在西方社会,公民概念经历了重大变化。在一些地方,由于基本的政治共同体已不再是城邦,公民就消失了,并一直消失到近代民族国家发生。欧洲中世纪,这个拉丁词一直存在,只是当时的人们,一方面更多接受了基督教的宗教共同体,另一方面,在世俗生活中封建制也取代了古希腊罗马的政治共同体,君主臣民关系因此就取代了公民概念和相应的制度实践。在整个中世纪,只是在意大利一些住在城市的中产人士中还保留着与古希腊雅典更类似的生动的市民概念。

随着近代主权国家的发生,资本主义兴起,公民概念得以复活了,其实更多是被重新塑造了。其中最重要的改造是,公民不再局限于城市,而是在某个超越城邦的欧洲近代“大”国的居住权,公民成为与民族国家相伴的一个概念。公民几乎全等于国籍(nationality)。这种公民概念也开始变成公民个体(!)与国家统治者的一种具体关系。这个概念也一直更强调公民对国家的积极贡献——义务。但随着近世平等观念增长,国家逐渐开始强调政府保护普遍和无差别的公民个人的自由和权利。1930年代后,尤其是到1960年代后,在西方国家,与公民概念相伴开始强调由政府提供一些基本的福利。

更具体的是,公民概念的出现并不因古希腊人更早触及了任何与之相关的真理,而只因古希腊人生活的城邦以及由诸多城邦构成的古希腊世界的一系列特点。在古希腊人看来,人生来就是城邦/政治动物;不参与城邦共同体的事务者,非兽即神。由于个人与共同体不可分,参与城邦事务,忠于城邦,为保卫城邦献身,因此是公民的美德。注意,虽说是美德,也就是只能这么翻译罢了,这就好比说某某“顾家”,或在单位制时代称某某“爱厂如家”一样。

今天的中国人还常常用伴随近代个人主义话语的权利义务来描述雅典公民参与城邦政治,很不恰当,这就如同不能说一个人顾家是在行使权利或履行义务一样。其实这与权利或义务意识基本无关。古希腊罗马都是更社群主义的共同体,当时的公民,如果不看他们还有奴隶,基本含义更近似中国农村“五口之家”的家长。因为这个共同体很小,许多事务都与许多或至少某些公民有直接利害关系,公民一般都会参与,无论愿意不愿意,因为这是你份内的事。很难说这是在行使权利还是在履行义务。这就像洗自家的一堆脏衣服,你躲不过去的。

因为一直生活在此,很熟悉城邦的各种问题和难题,能用他们的智慧来治理城邦。正是这许多因素,导致古希腊城邦公民的的生活就嵌在城邦的公共政治生活中,无论是就城邦事务谈自己的看法,参与党派群体活动(就像村头巷尾议论),参与选举和被选举等等。这就是他们日常生活一部分,很难区分是私人生活或公共生活。说是权利,言过其实,还因为现代的权利可以放弃。而在古希腊,公民的权利无法放弃,有时甚至是被迫接受,只能轮流或是通过抓阄参与,这就是负担了,很像“食之无味,弃之可惜”的一柄鸡肋。或许因此,那些总能积极参与城邦事务的人,也就可以说有点“美德”了。

还得注意,如果希腊城邦真都全由公民组成,很可能就不会有公民概念了,因为那很多余。古希腊世界的另一重要特点是它是由众多城邦构成的一个“国际”社会。由于商贸,各城邦人员就互有交往。这导致在一个城邦内,与中国村落不同,就本城邦的公民身旁,也总会有些长住此地但并非出生本地并因此在政治上不忠于该城邦的人,他们是外邦(国)人。这很有点类似现代城市里的外来长住人口。因此,催生公民概念或公民身份的不全只是某个政治共同体内部的事。尽管公民身份至今一直由一国的国内法为依据,但从发生学的社会结构看,从人的认知上看,公民概念发生的前提条件之一就是,一定要有这么一个人员流动的“国际”社会。也只有这时,才有所谓政治共同体的身份问题,或是政治忠诚问题。

另一特点是,在近现代国家中公民就等于国民,但在古希腊,即便在民主制的雅典,也不是所有本地出生的人都是公民,公民是一种身份,因此在实践中是歧视性的。女性、儿童和奴隶(包括战俘或自愿卖身为奴者)也统统排除在公民之外,这些人都只是公民的财产。加上上一段说的,外邦人,无论在该城邦居住了多久,也不是,也不会被接受为本城邦的公民。因此,若真想避免被今人误解,当时的公民应直译为“城邦成年男子”。

杰弗里·哈斯金认为对受奴役的恐惧催生了希腊人的公民概念。图为一个童奴服务一个希腊女士。(来源:Wikipedia)

事实上,公民身份在现代之前的西方社会中一直是一种特权,是在一国管辖范围内某人的高于非公民者的一种身份。在罗马共和国时期,这变得日益清晰,但突出表现在罗马帝国时期。罗马统治者把公民作为其政治治理的一种手段,作为一种特权,有区别地授予那些归顺并忠于罗马的人。甚至也包括一些奴隶,但这些人往往是罗马公民同女奴生育的后代。这些人获得了本来仅有罗马城公民才享有的平等民事法律权利;这些权利可以为他们的后代继承。对于这些归顺并忠于罗马帝国的被征服者来说,这是件好事;但在当时罗马帝国内更多未获得甚至根本就无法获得这一身份的人的眼里,若硬要类比,这类罗马公民反倒相当于抗战时期普通中国人眼中“汉奸”,或是其他时期“买办”罢了。我们必须冷酷而不能太温情地看待“公民”这个概念的历史实践。

公民概念因此从一开始就有两面性。一方面它确实承认所有是公民的人都有权甚至必须以某种方式参与城邦政治,至少在民主制的雅典(但不是在所有希腊城邦国,也不是在雅典的所有时期)如此,这种参与也是平等的。但这又是一种有别于外国人或本国非公民的特权。尽管现代国家的公民资格已大为放宽,普遍化了,但隐含在公民中的这个双重特点一直无法彻底消除。公民相对于其他住民是一种特权,这一点同样是日益显著。今天每个国家,一旦遇到危机,都首先保护自己本国公民。很多国家,例如美国,对住民都有公民、“绿卡”持有者以及非法移民的区分。

从古代一直到现代早期,由于城邦、封建邦国或民族国家都没有什么可供分配的公共资源,因此城邦可能向公民提供的,除了和平或安宁或司法外,并没有其他什么福利。所谓公民权利,除了与义务难以区分的所谓权利外,其他权利大致仅指成年男子个人可以向国王或国家要求保护“生命、自由和财产”,以及近代之后在一些国家可以投票选举。

随着欧洲各民族国家之间的政治竞争,更因资本主义带来了国家经济政治实力增长,管理和控制社会的能力增强,18-19世纪起,一些欧洲思想家、政治家对国家、公民以及两者关系开始有了一些新想象。他们开始把一些可归结为与公民的“身份”或“需求”相关的因素当作权利纳入对本国理想宪制的思考。20世纪前期德国最早把福利权纳入了《魏玛宪法》。

1930年代为摆脱经济危机,西方国家开始将货币、税收和支付作为经济规制履行管理社会职能的正当手段,以公民福利权为名义,把财富的社会再分配视为政府责任之一,从此开始了一些基于公民需要或身份的社会财富分配,成为一种积极自由的公民权利(entitlement)。但自1980年代之后,由于种种政治和经济的约束,这种基于公民的福利分配即便在英美等国也开始有所衰减。

三村民,国人及其他

只要不是特别矫情古希腊时期各城邦的政治经济社会特点,仅就个人的归宿感和参与度而言,所谓古希腊城邦公民大致相当历史中国某村庄的成年男性村民(通常也是家族成员),或五口之家的家长。他一定是属于某个村庄和家族的,这意味着他对这个村庄和家族有责任和义务,但也会受村庄和家族的保护,当他遇到难处时,可以向、也会向村庄/家族求助;在村落/家族中,受“父慈子孝”和“长幼有序”等原则指导,他也会享有与其身份相当的权益分配,包括在村落/家族中的身份等级。

但古希腊城邦的公民与中国的村民也有一些重要区别。之一是,历史中国的村庄/家族从没实践过民主制,在古希腊至少在某些城邦实行过民主制。中国村民在村落共同体中很少参与管理村落,村落更多是由有威望、明智且公道族长或长辈老人治理的,实际上是一种“长老统治”。区别二是,中国村落之所以这种特点,因为完全以农耕为基础的中国村落通常不可能太大,一般都小于有工商且有更多劳动分工的古希腊城邦;这就导致农耕村落的村民之间有更多血缘关系,而在古希腊城邦公民间血缘关系已大为弱化。

- 原标题:古代中国为什么没有公民?——重新理解传统中国人的家国与正义 本文仅代表作者个人观点。

- 责任编辑:武守哲

-

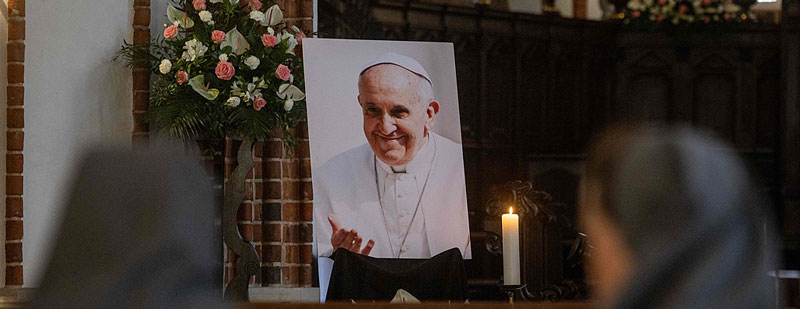

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 19

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 19 “原来,中国早就有预判” 评论 223

“原来,中国早就有预判” 评论 223 “MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 202

“MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 202 特朗普喊话:俄乌别打了,一起跟美国做大生意发大财 评论 253

特朗普喊话:俄乌别打了,一起跟美国做大生意发大财 评论 253 MAGA基本盘还能“忍”特朗普多久? 评论 181最新闻 Hot

MAGA基本盘还能“忍”特朗普多久? 评论 181最新闻 Hot-

“特朗普这是在邀请中国抢走我们的科学家,太可怕了”

-

白宫:特朗普力挺赫格塞思

-

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起”

-

“美国牛肉太贵,换澳牛,味道一样”

-

特朗普、普京、泽连斯基等发文哀悼

-

“原来,中国早就有预判”

-

“拜他所赐,美国变成了流氓国家”

-

“特朗普会输,但中国不会轻易给他台阶下”

-

“MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香

-

又一起!白宫平面图遭万人共享

-

“特朗普非常愤怒:再砍10亿”

-

“我们被美国梦骗了,精英把我们出卖了”

-

“美国太自满,恐在这三方面落后中国”

-

泄密不止一次,美防长在“家人群”也发了

-

特朗普喊话:俄乌别打了,一起跟美国做大生意发大财

-

中方出手,日欧车企“慌了”

-

Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证:31220170001

网登网视备(沪)02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证:沪(2024)0000009

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第03952号

增值电信业务经营许可证:沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话:021-62376571

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

观察员

观察员