-

张慧瑜:国家认同、主体状态与社会反思 ——从近期国产影视剧看中国崛起时代的文化经验

关键字: 中国电影中国电视剧电影战狼 国家改革开放再反思人民的名义 反腐琅琊榜 电视剧三、社会反思与怀旧情绪

“体制”是理解新时期以来中国社会和文化的关键词之一。

一般来说,体制特指共产党领导下的一套政治、经济和社会制度,尤其指1950到1970年代实行的计划经济、单位制等带有社会主义公有制色彩的制度安排,而1980年代的国内改革基本上改的就是这种“体制”,也就是经济、社会领域彻底实现从计划经济、高度管制社会向市场经济、个体社会的转变,政治领域也从人民政治、群众政治转变为精英政治、官僚政治。

由此形成了一套固定的“偏见”,旧体制是守旧、懒汉、吃大锅饭,而新体制则是勇士、弄潮儿、成功者。因此,1980年代以来反体制、对体制的瓦解不仅是大众文化领域最流行的主流常识,更是国家强力推动的社会、经济改革的目的,在这一点上,大众文化比红色主旋律更“配合”改革开放的题中之义。

在主流叙述中,1990年代被描述为锐意进取的时代,特别是经历南巡讲话之后激进的市场化方案全面推进,离开体制、下海淘金、创业经商被认为是时代英雄。不过,近些年这种90年代的改革故事受到怀疑,表现在三个方面,一是揭开90年代的社会创伤,如电视剧《大工匠》(2006)、电影《钢的琴》(2011)等;二是反思社会改革所带来的新困境,如电视剧《蜗居》(2009)、《下海》(2011)等;三是对社会主义单位制的怀念,主要是一些文艺片,如《黑处有什么》(2016)、《少年巴比伦》(2016)、《八月》(2017)等。

第一,暴露90年代的旧伤疤。

1990年代的国企改革是市场化改革的重头戏,不仅改变了公有制企业承担社会职能的经营方式,而且改变了终身雇佣制的劳资模式。1993年中共中央确立社会主义市场经济体制下国有企业的改革方向,国有企业在“抓大放小”中呈现两种命运,一是大部分中小地方国企破产、重组,几千万国企工人下岗、再就业,二是少数大型优质国企变成以利润为导向的现代企业。

对于这种从计划经济向市场经济的转型,在1990年代中后期出现两种常见的叙述方式,一是“分享艰难”,让被分流、被下岗的群体“分享”国家和体制的艰难,二是讲述下岗创业在市场的新体制下再成功的故事。这样两种叙述的前提在于计划经济、“铁饭碗”是一种没有效率的、无法激发劳动者积极性的生产方式,因此,主要承担就业职能的中小国企成为发展的代价和社会的阵痛。

2007年表现东北钢铁工人的电视剧《大工匠》获得热映,这部电视剧一方面呈现了1950到1970年代以肖长功、杨本堂为代表的产业工人的光荣与豪情,另一方面呈现了从肖长功1980年代初期退休以来一家人所经历的持续衰落的过程。

《大工匠》剧照(图/东方IC)

如果说肖长功作为昔日被毛主席接见过的劳动模范,在1950年代不仅拥有各种奖状,而且以八级工匠的身份居住在200多平方米的两层洋楼里,那么晚年的肖长功所经历的是一次内疚和赎罪的过程,伴随着企业改革带来的是儿女们的下岗,电视剧强化了工人阶级“冰火两重天”的历史境遇。

2011年小成本文艺片《钢的琴》用一种黑色荒诞的色彩重塑了这些被抛弃的“工厂之子”的尊严、乐观和自信。这部电影改变了关于下岗工人作为劣质、落后劳动力必然被淘汰的主流叙述,陈桂林的“造琴大业”给这些隐匿民间的“能工巧匠”提供了施展身手的舞台,在这个废弃的空间中,他们不再是散兵游勇的个体,而是各工种密切协作的现代化工厂的劳动者。

- 原标题:国家认同、主体状态与社会反思 ——从近期国产影视剧看中国崛起时代的文化经验 本文仅代表作者个人观点。

- 责任编辑:李泠

-

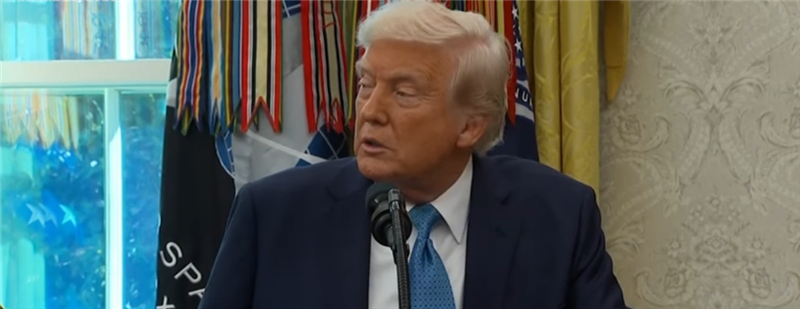

扛不住了?特朗普释放对华缓和信号 评论 274

扛不住了?特朗普释放对华缓和信号 评论 274 和特朗普一起“孤立中国”?欧盟拒绝 评论 39

和特朗普一起“孤立中国”?欧盟拒绝 评论 39 “美国几代人的亚太布局被毁,盟友终将望向中国” 评论 132

“美国几代人的亚太布局被毁,盟友终将望向中国” 评论 132 美媒吐槽:全员滑跪,除了中国… 评论 95

美媒吐槽:全员滑跪,除了中国… 评论 95 换防长?“美国后院起火” 评论 121最新闻 Hot

换防长?“美国后院起火” 评论 121最新闻 Hot-

扛不住了?特朗普释放对华缓和信号

-

美欧倒逼肯尼亚“转头”,“中国又拿下一局”

-

和特朗普一起“孤立中国”?欧盟拒绝

-

鲁比奥要重组美国务院:在大国竞争时代,难以履行使命

-

又变了!特朗普:无意解雇鲍威尔

-

“美国几代人的亚太布局被毁,盟友终将望向中国”

-

印控克什米尔地区发生针对游客的枪击事件,致至少20死

-

“我们投给特朗普,现在他的关税搅乱了我们的行业”

-

美媒吐槽:全员滑跪,除了中国…

-

“别用中国的”,美国务院内部文件曝光

-

越南总理表态:越美谈判,不能影响其他市场

-

“关税正在扼杀企业对美投资意愿,市场重心或转向”

-

“谈判推迟,美国又提要求”

-

换防长?“美国后院起火”

-

带着石破茂的亲笔信,他来中国了

-

斗争升级!哈佛大学起诉特朗普政府

-

Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证:31220170001

网登网视备(沪)02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证:沪(2024)0000009

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第03952号

增值电信业务经营许可证:沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话:021-62376571

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

观察员

观察员