-

佩里·安德森:21世纪的大国协调与新世界体系

关键字: 维也纳体系美中俄欧印大国关系霸权全球化权力中心国际话语( 张瀚天译 海裔校)

随着“维也纳体系”在一战中的全面崩溃,世界政治格局也迎来了天翻地覆的巨变。世界上主要政治体之间的角力在20世纪经历了三种不同的秩序:1918年到1945年,乱世当道,各大国与众小国各自为营,世界局势在阵营之间的相互敌对中逐步滑向第二次世界大战的深渊;其后近半个世纪,世界局势从根本上呈现以美国与苏联为两极开启并领导的冷战格局,争夺对世界其他地区的控制或影响。从1991年苏联解体到20世纪末,美国作为唯一的超级大国独占鳌头。从21世纪世界体系出发,今天,我将就“与19世纪世界体系相比,21世纪的世界体系有何异同”这一问题展开讨论。

21世纪“维也纳体系”?

从相似之处说起,正如维也纳会议过后的世界一样,当今世界的主要大国也会举行定期会议:七国集团首脑会议(G7 Summit),八国集团(Group of Eight),20国集团(G20),与过去的会议体系(Congress system)并无二致——所有参会国家都是联合国(UN,United Nations)的维护者,在安理会(United Nations Security Council)中也绝少有分歧,遵循“大国一致原则”。它们也同样都是世贸组织成员(WTO, World Trade Organization)。

2012年5月19日,美国戴维营,G8国家首脑峰会期间,各国元首和首相观看11/12欧冠联赛决赛拜仁慕尼黑Vs切尔西的比赛。(图片来源:视觉中国)

形形色色的条约和国际组织大量涌现,人权话语提供了19世纪文明标准”(standard of civilization)的后现代版本。以人权为名,军事与政治干涉激增,或宣称自己采取不干涉政策。和过去一样,冠冕堂皇的说法是,今天的国际体制是为了谋求人类的普遍利益,但在实践中,亦如过去一样,大国(Great Powers)凭特权凌驾于体制之上,其中一项特权就是拥有核武器的权利。以上这些,都让我们联想到维也纳会议之后的国际政治图景。

许多人都同意,如19世纪前期一样,当代存在美国、欧盟、俄罗斯、中国和印度五个明显的大国地位人选。而当今世界的五大国——美国、欧盟、俄罗斯、中国和印度——他们能否组成新的五强统治(Pentarchy)?在社会结构、政治体系、法定意识形态和经济发展水平上,这五国比起构建维也纳协定的五国来说,内部差异更为复杂。

欧盟拥有最庞大的国民生产总值(GDP, Gross Domestic Product),但仍是一个并不完善的国家联盟,许多成员国仍保有社会民主主义色彩,整个联盟缺乏中央政府;俄罗斯虽然失去了苏联将近四分之一的领土,但依然是世界上陆地面积最大的国家,拥有世界第二大核武器储备。

即将成为地球上人口最多国家的印度,是一个有四亿赤贫人口的种姓社会,也是一个在自由民主政体框架内的中央集权而又拥有多元文化的联邦制国家。而美国,生活水平超过任何其他大国,拥有世界上最大的金融行业和最强的军事力量,是一个包裹在一部18世纪宪法外衣之下的、不受束缚的资本主义社会(unfettered capitalism),仅有一半人口参与投票。中国是一个在共产党政权领导下的国家,这一政权管治着战后最富活力的市场经济。

与滑铁卢战役(Battle of Waterloo)之后的几大老君主国相比,美国、欧盟、俄罗斯、中国和印度这一大国集群内部的差异,是否更为极端,会不会因此成为它们之间逐步形成一种协调关系的阻碍呢?当然,即便确有形成协调关系的迹象,这一过程也远比1815年的过程更为缓慢和坎坷,因为它所形成的前提条件,并不是出于彻底地击败共同敌人的目的——比如拿破仑(Napoléon),尽管他背叛了法国大革命(French Revolution),但仍然被君主们视为恐怖的革命后果之一;它的前提条件也不来自退回全面战争的危险,维也纳会议恐惧这种全面战争,视之为革命的伴生物。当今世界,核恐怖平衡早就已经消除了大国之间军事冲突的传统演算方式:其他形式的适度敌对可能会重现,但决战沙场的情形已大为减少。

另外,随着西方在冷战中的胜利与苏联的解体,曾长时间存在的全球遍布意识形态传播与反叛中心的图景,已不会重新出现。

日趋复杂的协作基础

假如今日的大国既不恐惧战争,也不担心革命,它们之间的稳定协作还能建立于怎样的基础之上呢?毫无疑问,一定是更为庸常(prosaic)、也更为复杂的基础。能促使当今的大国达成协议以领导世界的,并不是源于相关国家间战争状态或底层社会革命的危险,而是他们经济上的相互依赖(economic interdependence),这种依赖使他们必须捆绑在一起。

1714年的欧洲

不仅在于今日商品市场跨国联系程度之深远超往日,更在于自20世纪80年代的新自由主义转向以来,资本和货币市场超越国界之间的互联互通,已经达到了即便是在古典自由主义高峰的美好年代(LaBelle Epoque)也难以想象的程度,而仅仅几十年之前,连哈耶克(Hayek)这样的新自由主义先锋仍抱以怀旧的姿态回眸那个美好年代。

因此目前对世界政治稳定的主要威胁,并非来自军事冲突或激进暴动,而是来自经济失调的连锁反应——正如我们自2008年以来所目睹的那种情形,以及生态危机的到来——如生物圈的持续变暖。正是为了解决这些问题,过去会议体系的当代形态才被创制出来,这一产物并不是为了平息王朝冲突或领土争端而召开的外交峰会,而是这个世界的统治者们的集会,旨在熨平各方在贸易、利率、币值和碳排放目标等实质利害关系上的分歧。

显然,矛盾与冲突依旧存在。每个大国都有自己的经济和生态议程,加之各方的领土关切或主张,国与国之间的政策规划并没有必然的兼容性。但正如19世纪欧洲的大国协调(Concert of Powers)一样,这些矛盾点已经在实践中被解决或压制了——尽管这一过程多多少少伴随着摩擦。主要原因在于,各国对资本主义世界市场的诸原则,均抱有一致的务实的支持态度。虽然它们为了在体系中获取相对优势而玩弄手段,但全球化不仅统一了所谓“国际社会”的统治者们的深层客观利益,也整合了它们各自主观看法的核心基础。

由此来看,21世纪早期的世界,与两次大战之间以及二战之后意识形态两极分化的世界,有着天壤之别。但是,有效共识的前提条件也与19世纪截然不同。经济的不稳定,以及影响更深远的生态危机,都是当今统治秩序不得不面对的威胁,这是因为各个大国的政权合法性都依赖于经济的持续增长,后者发展速度的快慢系于各国预期和客观条件。任何持续的经济衰退甚至崩溃,即便没有引起直接的选举或社会反弹,仍有可能造成与今日的统治秩序相抵触的局面。正是对这一危险的共同忧虑,让国际秩序的顶层集团紧紧地整合在一起。

1815年维也纳体系下的欧洲

在这个被平定(pacified)的秩序中,如1815年之后一样,依旧存在区域性失衡,即存在与秩序原则相矛盾的战乱地区。令人惊异的是,这样的失衡与1815年的情况相当类似。19世纪被奥斯曼帝国(Ottoman Empire)占领的欧洲地区造成了类似的区域动乱,并最终导致维也纳体系的崩盘。

-

本文仅代表作者个人观点。

- 请支持独立网站,转发请注明本文链接:

- 责任编辑:武守哲

-

前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究” 评论 81

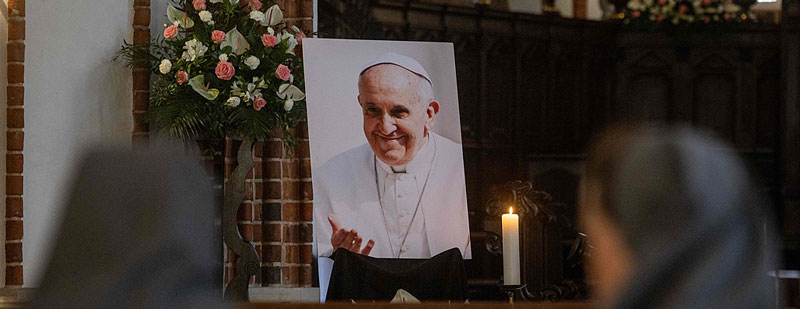

前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究” 评论 81 罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 105

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 105 “原来,中国早就有预判” 评论 245

“原来,中国早就有预判” 评论 245 “MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 208

“MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 208 特朗普喊话:俄乌别打了,一起跟美国做大生意发大财 评论 254最新闻 Hot

特朗普喊话:俄乌别打了,一起跟美国做大生意发大财 评论 254最新闻 Hot-

美元主导地位遭削弱,“人民币必须抓住机会”

-

前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究”

-

“美国自毁前程,中国肯定乐坏了”

-

男子早高峰爬上猎德大桥顶部,广州交警回应

-

特朗普再次抨击鲍威尔:美国几乎没有通胀,他总是降息太迟

-

“内鬼”李刚,被逮捕

-

“特朗普的‘焦土政策’,将损害苹果和英伟达”

-

为避免被拆分,谷歌拿中国说事

-

特朗普力挺!赫格塞思在白宫表态

-

印度对中国出手,钢铁征12%关税

-

普京:愿与乌克兰直接谈

-

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起”

-

美一客机在机场发动机起火,机上300人被迫撤离

-

特朗普借关税“忽悠”日韩投资阿拉斯加巨型能源项目

-

“特朗普这是在邀请中国抢走我们的科学家,太可怕了”

-

白宫:特朗普力挺赫格塞思

-

Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证:31220170001

网登网视备(沪)02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证:沪(2024)0000009

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第03952号

增值电信业务经营许可证:沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话:021-62376571

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

观察员

观察员