-

卢锋:2016 把“通缩”这个幽灵看个透(上)

关键字: 中国经济通缩通胀CPIPPI经济周期西方通缩恐惧论的认识偏颇

当代通缩理论与政策逻辑大体可以被简略概括成几句话:消费物价等一般物价下降意味着通货紧缩,通缩自我强化机制会自我导向恶性通缩与经济萧条,因而货币当局和宏观决策部门应不惜采用超常刺激手段来应对通缩,甚至需要先发制人实施超常措施防范通缩。

对这套理论做出重要贡献的学者都是西方经济学界权威人士,我个人完全肯定这方面学说对理解现代通缩机制和影响具有学术价值,同意一国经济在面临严重资产负债表危机冲击之际,可能有必要在短期内采用“通缩-刺激”药方推荐的某些急救方法。然而从学理逻辑和政策效果看,这套理论包含的通缩恐惧论倾向有待商榷探讨。在考察上述三个当代国际案例基础上,从几方面讨论为什么对通缩恐惧论不能照单全收。

首先是对大萧条解释有局限性。通缩理论分析建立在对上世纪30年代西方经济大萧条发生机制分析基础上。理论分析重视历史案例和经验基础无疑是合理的,鉴于大萧条危害深重经济学研究重视汲取其经验教训也是必要的。然而通缩自我强化学说能在多大程度上解释大萧条这个经济史特例现象有待全面考察,如果认为仅凭通缩内生机制效果就足以导致大萧条可能存在片面性。

至少还有几个特殊因素构成大萧条灾难的必要条件。

一是美国等主要西方经济体货币与财政政策偏于紧缩。那时还没有凯恩斯理论与反周期调节政策框架,用严格预算约束与强化财经纪律方式应对已经爆发的危机环境产生常识性失误。好比说一个人生病发烧,不是先打抗生素再对症下药,而是要求患者跑步锻炼身体或冲冷水浴强身健体,结果转化成肺炎甚至更严重疾病。

二是主要西方国家搞贸易保护主义,这类以邻为壑政策反而导致国际贸易普遍萎缩,陷入“合成推理谬误”与“囚犯困境”。

三是当时实行金本位货币制,本位货币在危机环境下自发收缩倾向加剧经济紧缩和萧条。随着凯恩斯革命后现代宏观经济理论常识普及,随着金本位制度退出历史舞台,上述加剧危机的关键变量都发生实质变化或不复存在,这时通缩自我强化效应是否足以导致大萧条显然有待商榷。

其次是对良性通缩重视不够。现代经济环境中诸多部门技术进步节奏加快派生物价下降趋势,经济全球化环境下新兴经济体开放追赶与发达经济体外包重组产业提升效率也派生价格下降趋势,观察过去几十年全球经济演变图景可见上述趋势加速展开。

IT革命使得信息传递“距离死亡”和通讯成本逼近零值,运输技术进步使得航空、铁路、海运的单位重量距离运输实际价格大幅下降,新兴经济体加深融入全球化体系推动工业制成品价格长期显著下降。这类主要由生产率提升推动实现的物价下行现象显然具有积极含义,如果一定要从从通缩角度讨论则应归为良性通缩类型。

世纪之交美国消费物价增速较低,除了IT泡沫破灭派生反向财富效应产生短期影响外,主要与大量劳务投入通过跨国服务外包利用印度等国低廉劳动力显著降低成本有关,也与中国经济开放度扩大与生产率提升因而有能力向美国在内的全球市场提供越来越多物美价廉商品有关,这应该是当时美联储控制通胀容易到让格林斯潘“吃惊地步”的主要环境条件。

物价水平较低本身是经济全球化发展与新兴经济体效率提升派生的良性现象,给包括美国与全球消费者带来实惠,美国决策层本来应该利用这个时机实施中性货币政策并引导结构调整,在产业技术前沿锐意拓展以保持美国经济相对优势并对全球经济可持续增长做出贡献。然而令人遗憾的是,美国决策层一定程度误读物价比较平稳的真实含义,基于通缩恐惧立场实施超常刺激政策并产生弄巧成拙效果。

再次是难以解释美英历史上曾经常态性出现的物价下降或通缩现象。多年前我和刘鎏研究过美英历史上通胀通缩现象。下表整理了美国和英国在19世纪前后用消费物价涨落表示的通胀与通缩发生频率和涨缩程度。数据凸显几点标准性事实:

一是19世纪美英经济史上通胀与通缩都是常见现象,二是通胀和通缩发生频率具有某种对称性,三是通缩时期年均物价下降程度相当大。例如美国在1774-1929年155年间,通胀年份有67年,通胀时期年均物价上涨6.3%;同期通缩年份68年,其间年均物价下降4.6%。英国在1781-1929年148年间,通胀年份67年,通胀时期年均物价上涨6.5%,通缩年份共有68年,其间物价年均下降5.1%。

一般物价属于顺周期变量,物价下降通常与经济不景气和衰退相联系,对经济高涨时期过度扩张失衡发挥调节作用。经济景气低迷和下行衰退无疑会伴随调整阵痛,然而由于没有上世纪20和30年代之交特殊环境条件,并没有因为通缩自我强化效应频繁导致大萧条那样经济全面崩盘状态。

这一方面说明物价下降或通缩并不一定总会导致经济大萧条,另一方面提示通缩常态性发生客观上承担了某种宏观经济调整功能。当代通缩理论强调物价下降导致恶性通缩和大萧条,好像如果超常刺激政策稍慢出台就会出现不可收拾局面,其实也不便很好解释上述长期经济史现象。

由此可见,当代西方通缩理论虽然体现了宏观经济学领域的重要学术进步,然而任何理论都有其内在局限,如果过于机械地把特定理论套用到经济现实中,作为过度货币政策刺激经济的学理依据,可能会步入认识和实践误区。对西方当代通缩理论及其政策实践包含的“谈缩色变”倾向,有必要加以反思与质疑。

直接观察不难看出CPI、PPI等一般物价指标都是顺周期经济变量,宏观经济周期涨落影响和决定一般物价走势,一般物价变动又会反过来影响宏观经济变量。周期下行阶段一般物价走低甚至出现负增长,虽然会给企业经营和经济增长带来挑战和阵痛,然而同时承载着化解上行周期过度扩张累积失衡因素的必要功能。

对于宏观经济周期下行阶段派生的一般物价下降回落或下降,如果非要说是通缩的话,我宁愿把它称作是中性通缩。过度强调通缩恐惧,并试图用超强刺激政策应对中性通缩,好比持续超量服用激素会有短期效果,同时会妨碍宏观周期规律发挥调节化解扩张期积累失衡因素的功能,对经济长期可持续增长带来不利影响。

把物价走低看作宏观经济下行调整的一个又及组成部分,宏观经济政策在实施较为宽松稳定增长和控制风险措施同时,又避免过于激进刺激政策妨碍经济必要调整,或许是分析和应对通缩的一个比较合理思路。下篇我将结合我国当代经济转型环境下通缩现象产生与应对实践对上述理解思路加以初步讨论。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网财经微信“羽扇观经”(ID:guanchacaijing),每日三分钟,专享重磅财经新闻新鲜解读。

-

本文仅代表作者个人观点。

- 请支持独立网站,转发请注明本文链接:

- 责任编辑:苏堤

-

前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究” 评论 81

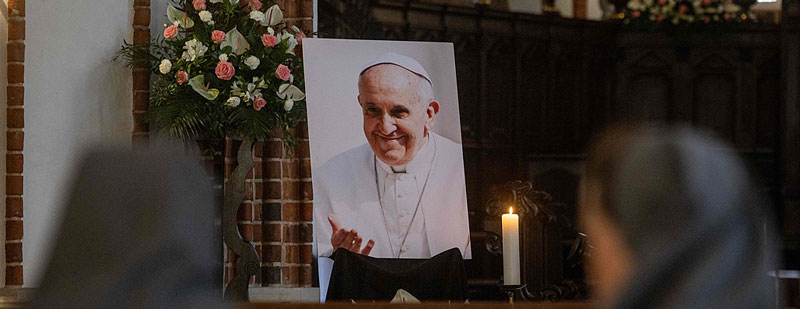

前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究” 评论 81 罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 105

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 105 “原来,中国早就有预判” 评论 245

“原来,中国早就有预判” 评论 245 “MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 208

“MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 208 特朗普喊话:俄乌别打了,一起跟美国做大生意发大财 评论 254最新闻 Hot

特朗普喊话:俄乌别打了,一起跟美国做大生意发大财 评论 254最新闻 Hot-

美元主导地位遭削弱,“人民币必须抓住机会”

-

前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究”

-

特朗普再次抨击鲍威尔:美国几乎没有通胀,他总是降息太迟

-

“内鬼”李刚,被逮捕

-

“特朗普的‘焦土政策’,将损害苹果和英伟达”

-

为避免被拆分,谷歌拿中国说事

-

特朗普力挺!赫格塞思在白宫表态

-

印度对中国出手,钢铁征12%关税

-

普京:愿与乌克兰直接谈

-

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起”

-

美一客机在机场发动机起火,机上300人被迫撤离

-

特朗普借关税“忽悠”日韩投资阿拉斯加巨型能源项目

-

“特朗普这是在邀请中国抢走我们的科学家,太可怕了”

-

白宫:特朗普力挺赫格塞思

-

“美国牛肉太贵,换澳牛,味道一样”

-

特朗普、普京、泽连斯基等发文哀悼

-

Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证:31220170001

网登网视备(沪)02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证:沪(2024)0000009

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第03952号

增值电信业务经营许可证:沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话:021-62376571

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

观察员

观察员