-

源清智库:张林之争中,为什么媒体倒向张维迎?

关键字: 林毅夫张维迎产业政策自由市场计划经济有为政府有限政府论战中的学者阵营

经济学界的诸多学者先后加入了这场关于产业政策的论战,表明了自己的立场。

支持林毅夫:产业政策不容否定,要提高调控水平

北京大学经济学院曹和平教授在《经济导刊》2016年第11期刊文《林毅夫与张维迎:政策见解差异背后的认识论思考》,指出林张争论不是政策效益的高低的争论,而是要不要政策工具的争论,对政府和市场关系的分歧,实质上是“姓公姓私”、“姓资姓社”的争论;“在这个问题上,林毅夫站在更为接近真理的一边”,张维迎及其支持者的观点是“市场原教旨主义的好邻居”。

清华大学国际问题研究所侯若石教授9月21日提出,张维迎说产业政策不过是“穿着马甲的计划经济”,难道这些发达市场经济国家在张维迎的眼中突然变成了计划经济吗?人家的经济制度没有变,是张维迎搞错了,制定产业政策,支持产业发展,恰恰是市场经济国家推动经济发展的通行做法。从计算机到互联网,再到人工智能,哪个技术的发展能够离开政府的支持?他说,2008年金融危机以来,各国政府采取了应对办法,美国实施“先进制造业国家战略计划”,德国提出了“关于实施工业4.0战略的建议”,日本实行了“产业重生战略”。他说,企业家不是财富创造的唯一主体,政府在财富创造过程中的主体作用同样不容忽视,产业政策的作用也不容否定。

全国政协委员贾康教授认为,张维迎完全不考虑产业政策的作用,这个认识框架显然是不对的,林毅夫的新结构经济学理论,在框架上更合理。中国基于“赶超战略”的前提,是“需要有必要的国家干预或者政府干预,去弥补市场失灵”。

北京大学教授黄益平认为,产业政策对克服“市场失灵”、帮助化解新兴产业发展的瓶颈能发挥积极作用。

2014年12月14日,中山大学岭南学院朱富强教授发表系列文章进行评述,他认为经济学界争论的本质是围绕坚持还是反对新自由主义。他说,现代经济学主流更加关注政府失灵而非市场失灵,从而严格限制政府行为,这集中体现于此次论战中。但是我们对传统的市场失灵关注的是效率方面,而市场失灵还有一种重要的表现:社会价值的忽视和丧失。

这在很大程度上体现了市场内含的堕落和负面效应,包括以效率失去公平,乃至发展到“市场越开放,政府干预越少的地方,收入差距越小”的极端主张。对公共目标的关注是应有的政府职能,不能把政府作用本身的机制改进问题与应有的职能混为一谈。他认为,政府和企业的关系不是你死我活,互补性很多,它们的分工一个是生产公共产品,一个是生产竞争型产品,最优配合要通过改革来达到,改革目标不是谁消灭谁。他表示,矫正市场失灵途径都是来自公共产品,因而林毅夫观点更客观。

支持张维迎:政府干预必然扭曲市场机制

林毅夫发文支持产业政策后,邓新华、陈兴杰、江濡山、张曙光、韦森、盛洪、许小年、冯兴元、刘胜军、毛寿龙等学者在各财经媒体发表文章,强调市场机制的作用,认为政府的政策干预一定会扭曲市场机制;中国产业政策失大于得,是向创新驱动发展转型的障碍。认为“知识产权保护、提供软硬件基础设施和维护市场秩序”是政府的本分,不应算作产业政策。

舆情分析

源清智库舆情监测室的数据显示,从2016年8月25日至2016年11月30日,共有涉及林张之争事件的媒体报道1473篇(包括媒体转载),微博61556条(不包含评论)、论坛主帖8538条,含其他博友评论和互动讨论。(舆情走势如图1)

图1林张产业政策之争舆情走势

媒体“挺张抑林”的鲜明倾向

从舆情走势图来看,此事件的舆情发展可以分为以下三个阶段:

第一阶段:张维迎炮轰产业政策,林毅夫发文反驳

张维迎在2016年8月底至9月初多次呼吁“应该废除任何形式的产业政策”,但未引发学术界及舆论界的广泛关注和批驳。9月13日,林毅夫发文驳斥张维迎之后,相关媒体报道大量出现,带动网络舆情升高。

第二阶段:多位学者加入辩论,林毅夫陷于孤立

9月13日,林毅夫发文支持产业政策后,多家财经类媒体纷纷报道,张维迎迅速回应,提出林毅夫四点错误,林毅夫对张维迎的质疑逐一进行了反驳。两轮隔空对战中,双方表达了基本观点,两人的论战引发大量媒体和学者关注。一批经济学界“意见领袖”陆续加入论战,撰文或发表演讲,多数支持张维迎的意见。

凤凰、搜狐、新浪等各门户网站的财经频道以及财经、和讯等财经类媒体对此事件长期保持关注,纷纷加入论战,或刊载各路自由派学者的评论文章,同时断章取义地对林毅夫的观点进行片面报道,媒体舆论几乎一边倒。与此同时,张维迎在炮轰产业政策后,又发表演讲,称“计划经济的幽灵不时披着产业政策的外衣,在一些经济学家的拥戴下粉墨登场”,而一些媒体在此呼吁下,纷纷给林毅夫贴上“政府御用经济学家”标签,林毅夫在这场号称是“学术之争”的论战中几乎是孤军作战。

第三阶段:媒体炒作和直播辩论,网络舆情激增、态度大相径庭

10月18日起,包括新浪财经、网易财经、腾讯财经、金融界、凤凰网、财新网、未来网、和讯网、新京报等在内的各大媒体,广泛宣传11月9日将举行的林毅夫与张维迎的公开辩论。在此之前,“林张之争”还局限在学术界和财经媒体,11月9日的公开辩论则引发了全社会的广泛关注,网络舆情也出现激增。

辩论会引发了400多篇媒体报道,凤凰网、新浪网、腾讯网、搜狐网、网易的财经频道以及财新网、和讯网、第一财经、澎湃新闻、界面新闻均对林张之争进行实时播报,报道力度空前,而传统主流媒体集体失语。然而,该争论引发的网络舆情方面,网民与上述财经和商业媒体的态度却大相径庭。

财经类媒体热炒“林张之争”

各大财经类媒体始终保持对此事件的热切关注,在林张公开辩论一个月前,就提前炒作该活动。

9月14日,凤凰卫视记者在国家发改委新闻发布会上向新闻发言人赵辰昕追问,要求其对张维迎“反对产业政策”的意见进行评论,赵辰昕表态称“世界各国都在运用产业政策,改革开放以来,我国的产业政策对我国的发展发挥了至关重要的作用”。同时他又说:“我们现有的产业政策确实存在与新常态不相适应的地方,我们要通过相关调整来使这些政策适应新常态的需要。”

随后,凤凰网、界面新闻、大公网等以“发改委谈产业政策之争:确实存在不相适应的地方”,以及“产业政策是变相计划经济?发改委:现行产业政策需调整”为标题进行了扭曲报道。

此后凤凰财经又陆续发表《历史早已宣判林毅夫错了!日本通产省神话终结的警示》、陈立杰《林毅夫与张维迎争论背后的迷惑》、《林毅夫的观点不是务实是迷失》等评论文章,多次攻击林毅夫,力挺张维迎。搜狐财经和新浪财经也密集刊载“经济学家痛批林毅夫”的有关评论文章,批判林毅夫的观点计划经济色彩严重,力挺张维迎的“有限政府”才是“九阳真经”。

11月9日,林张辩论会后,各大财经媒体迅速跟进评论,第一财经发表《林毅夫在产业政策上的内在悖论》,搜狐财经发表浙江工商大学朱海就文章《产业政策大辩论,林毅夫已经败了》,称林毅夫不理解市场的含义:“政府与市场不是并列关系或对应关系,政府只是市场中的一个部门。”

媒体报道对林毅夫极不公平

8月底以来,张维迎和林毅夫的论战基本是你来我往,发表文章或公开表态次数相当,但到11月底,对张维迎观点的报道数量远超林毅夫观点的报道。在两人公开辩论的11月9日,以张维迎为主要信源的媒体报道达108篇,以林毅夫为主要信源的报道仅64篇。

媒体报道的偏向不仅体现在报道数量的不平等上,而且对有关报道的处理明显地预设立场,即“扬张抑林”、“挺张批林”。

一是断章取义,对林毅夫的观点选择性的模糊化。

媒体对林毅夫的报道多使用“林毅夫承认政府有失灵”、“不能因为产业政策大部分失败,就不要它”、“其实我是既要有市场又要有政府”等观点模糊或有意歪曲的标题,抹去林毅夫的鲜明观点,制造出林毅夫观点暧昧不清的假象。而对张维迎的报道则使用“张维迎批林毅夫:对市场失灵浓墨重彩对政府失灵轻描淡写”、“张维迎调侃林毅夫一次买4台电扇:当年想不到能用上空调”、“张维迎:林毅夫理论中政府官员无所不能、毫不利己”、“张维迎:产业政策失败第一因人无知、第二因人无耻”等犀利言辞为标题,营造出二人形象的对比,甚至使用“一语道破张维迎:产业政策是穿着马甲的计划经济”等带有鲜明立场的标题。

二是片面刊载或摘录有关挺张的学者观点。

此事件的报道以学者评论文章或学者观点摘录为主,各门户网站的财经频道刊载的评论文章多以批林挺张为主,在摘录各方观点的综合报道中,也偏重自由派学者的信源。

三是将学术争论转向对“官厅经济学家”的道德批判。

9月19日,新京报发表邓新华文《林毅夫会“赢”得产业政策的争论》,称“假如从学理上判断……假如从现实影响力来说,那么,林毅夫正在赢,未来还会继续赢”,并评论“林毅夫的‘赢’有很多深刻背景。无论是产业规划部门,还是那些享受扶持的企业,都不会轻易放弃这么巨大的利益……为产业政策规划提供论证,是一项名利双收的学术生意”。

新浪财经9月21日发表江濡山《林毅夫张维迎争的是里子还是面子?》一文,文中说:“林毅夫教授是戴着一顶红帽子的官厅经济学家,其名利收获依赖于权力,是政府利益的代表。”“要为政府站好台,唱好调,又要……东拼西凑地寻找‘科学’的理论根据,不至于太离谱,让学界太瞧不起”;张维迎“则是典型的自由市场经济学派,他的名利主要来源于民间的认可和企业家群体的推崇,必然会顺应历史规律和市场化逻辑思考问题。张维迎是企业家及民众的利益代表,政府显然不喜欢他这类从不会看官员脸色行事的顽固不化的自由化分子”。这两篇评论文章脱离了观点之争,不仅进行人身攻击,并且具有明显的煽动性。将政府的利益和人民的利益对立起来,将企业家与政府的关系对立起来。

学界自由派和媒体对林毅夫的联手打压

张维迎、林毅夫的论战形式上是公平辩论,在媒体报道和舆论传播效果上却很不平等。在整个过程中,媒体与自由派学者保持着高度默契。从争论一开始,媒体就大量刊发转载自由派学者的评论文章,组织专题采访,并冠以鲜明夸张的标题。众多财经媒体为林张11月9日辩论造势并跟踪报道,多数报道刻意扬张抑林,营造张维迎占优的表象。在林张公开辩论的网络直播中,邀请自由派学者评论,辩论结束后迅速发表“挺张批林”的评论文章。

林张辩论后,挺张学者组织相关活动,造成批林报道的二次传播。11月16日,中国政法大学举办以“实体与金融:谁为谁打工?——从金岩石要把林毅夫钉在耻辱柱上辩起”的论坛,声称要把林毅夫钉在耻辱柱上的金岩石在政法大学组织专场辩论会,与政法大学教授当场辩论。金岩石在现场声称,林毅夫最大的问题是让政府凌驾于企业之上,并使用很多人身攻击之词。这哪里是他们声称的“学术之争”!

事后多家媒体对此论坛进行了报道,片面摘登金岩石的观点“政府可以引导,但当市场选择了,政府必须服从,这才是我们要面对产业的态度,而不存在政府决定着产业政策、由市场和企业来执行”。

这显然超出了对学术辩论的一般报道形式,其中的策划痕迹是非常明显的,整个过程不仅包括媒体宣传的议题策划,也包括新自由派学者群的不谋而和,也不排除“有约而同”。

多数媒体在报道中预设立场,联手造势,着力营造了一边倒的舆论氛围:把张维迎塑造为“敢言直言激进自由学者”,“民营企业家代言人”,把林毅夫塑造为“依附政府”学者。他们在自由派多年营造的“市场化=政治正确,政府干预=政治不正确”、“凡政府行为皆错”的思维定式和舆论氛围下,有意把“发展战略”话题引向关于市场化的“概念”之争;把秉持严肃治学精神,为国家为人民利益着想的学者,引入满脑子意识形态偏见的自由派学者们的“口水阵”的围攻之中,甚至推上道德的“被告席”。在这场舆论造势中,一些媒体成为挑拨政府和学术对立、政府和社会对立的平台。这是一场新自由主义思潮集体造势、集中发泄的事件。

主流媒体声音缺失

从舆情走势看,网络关注度变化基本跟随媒体报道量变化,微博、微信、论坛上的讨论热点也基本与媒体报道一致。可以说,此事件是近年来少见的媒体成功设置网络舆论议程的事件。

这一方面和此事件的专业性较高有关,另一方面也是由于此事件中各媒体报道的步调基本一致。持续关注此事件的媒体包括搜狐、新浪、网易、腾讯、凤凰等门户网站的财经频道,财新网、和讯网、第一财经等财经类媒体,以及观察者网等少量民间媒体。新华网、人民网等传统主流媒体对此事件几乎没有发声。商业媒体占据报道主流,本应代表政府立场的主流媒体却大都缺位,这也是此事件媒体报道出现一边倒的一大原因。

多数网民赞同林毅夫

尽管财经媒体设置了关注议程,公开发表意见的学者支持张维迎的居多,媒体报道也有明显的倾向性,但在强大的倾向性造势中,网民观点却未迎合。在社交平台的讨论中,超过六成的网民支持林毅夫,支持张维迎的网民不足两成。

图2林毅夫张维迎之争舆论倾向分布

多数网民对“取消政府干预”以及“全面市场化”等观点并不买账,两者立场的对立,反映了广大群众对新自由主义并不认可。

网友@music-dog 说:“张维迎提倡取消一切形式的产业政策,也就是说取消一切政府干预,完全市场化。在我们这个大国可能吗?完全市场化,老百姓连药都吃不起,谁还愿意生产几分钱或几毛钱利润的廉价药?”

网友@凌风听雨g 说:“张维迎的观点是无政府主义社会思潮在经济领域的翻版。在当今资本财团欲垄断世界经济乃至人类社会的大背景下,其主张无疑是要把人类社会交给国际资本财团来主宰。”

各大社交媒体的网民评论关注的焦点,在是否同意“全面自由化、市场化”的问题上。

微博网友@minepower说:“不管怎么样演变,要以中国国情背景原则为基础,民生经济必须由国家政府主导,而非所谓西方倡导的自由化经济!这才符合国人的基本利益!”

网友@懒虫---橙二妹说:“中国实现完全自由化,目前行不通,将来也不一定能行。我的观点是,有为的政府掌握部分重要产业,其他产业在有为政府的调控下相对市场自由。走中国特色的社会主义道路。”

网友@文军书屋评论说:“引入资本主义经济制度,不但与中国传统文化发生了激烈的冲突,更与社会主义政治理想发生了严重的背离。”

广大网民更认可社会主义制度能保障民生、提高人民的生活水平。微博网友@may_-2012- 说:“如果解决不了基本社会福利的经济发展,设想应该已经失去了争论的意义。”网友@法家唧唧歪歪的导演说“所谓经济学家能认清经济本质吗?……以大众为根本制定经济以及企业政策才会有正确方向。”

对于人民群众来说,经济改革不仅事关经济增长,也关系到家国命运。其关键之处在于,国民经济的主导权应当始终掌握在代表人民利益的党和政府手中,任何改革都应当以人民群众的根本利益为出发点和落脚点。

可见,网民认为,林毅夫代表了人民群众的心愿。

对论战的短评

(1)“市场vs政府干预”之争起源于19世纪的“自由贸易vs市场保护”之争,这是追赶型国家运用政策力量扶持本国幼稚工业,向先进工业国博弈的理论表现,这一国家间的博弈延续至今。当代世界科技进步和产业更新加快,其中包含着发达国家间争夺科技-产业制高点的竞争,以及后发国家追赶先进的竞争。为实现这一国家目标,各国都在市场经济的大环境下,采用不同政策手段,促进关键领域的科技-产业进步,这和发挥企业家作用并无矛盾。大量事实说明,当代各国政府对经济的干预早已超出“宏观调控,市场秩序”的范围。理论必须服务现实的需要。

(2)一些自由派学者坚持主张西方市场化理论,而对“完善和发展中国特色社会主义制度”这一全面深化改革的总目标,则语焉不详。张维迎说“中国过去30年的经济成就是因为政府管的越来越少……目前的很多问题是改革不彻底造成”,批评“中国目前弥漫着过度自信的气氛,反对普世价值”。彻底否定建国初30年成就,是自由派的共同预设前提;彻底抹黑和否定政府作用,则是他们和众多媒体联手声讨产业政策的本意。

(3)一些学者的讨论缺乏林毅夫等学者的国际视野和历史观,片面纠结于国内改革、聚集于“市场化、反垄断”,看不到现实的国际竞争态势和国家总体发展目标,以及现实对改革政策的需求。由于缺乏对技术-产业的系统知识,他们也就无法对“是否需要、如何实施”产业政策问题作出深刻的判断,只是局限于“市场、产权”范围的争论。而研究产业结构的学者多置身争论之外。

(4)十八届三中全会决议提出,要“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”,体现了辩证的经济观。近几年,习近平总书记多次对国企改革作重要指示,如2016年7月,习近平同志强调“国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量,必须理直气壮做强做优做大,不断增强活力、影响力、抗风险能力”。

耐人寻味的是,在习近平主席讲话一个月后,“废除产业政策”的声音就冒了出来。这次争论由众多媒体和自由派学者联手炒作、借题发挥,力挺“市场化、自由化、私有化”,形成一边倒的舆论态势。“学术之争”看不到理性,而是新自由主义思潮的集中发泄。争论的中心再次转向中国经济体制改革的方向之争,这也是要不要坚持社会主义道路之争和社会主义制度之争。

(作者:《经济导刊》编辑部 源清智库)

- 原标题:从产业政策争论到意识形态的交锋——从“林张之争”看当下学术舆论环境 本文仅代表作者个人观点。

- 责任编辑:马密坤

-

前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究” 评论 35

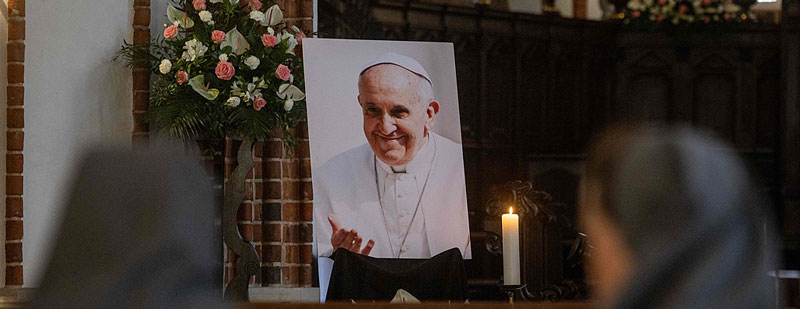

前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究” 评论 35 罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 99

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 99 “原来,中国早就有预判” 评论 238

“原来,中国早就有预判” 评论 238 “MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 207

“MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 207 特朗普喊话:俄乌别打了,一起跟美国做大生意发大财 评论 254最新闻 Hot

特朗普喊话:俄乌别打了,一起跟美国做大生意发大财 评论 254最新闻 Hot-

前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究”

-

为避免被拆分,谷歌拿中国说事

-

特朗普力挺!赫格塞思在白宫表态

-

印度对中国出手,钢铁征12%关税

-

普京:愿与乌克兰直接谈

-

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起”

-

美一客机在机场发动机起火,机上300人被迫撤离

-

特朗普借关税“忽悠”日韩投资阿拉斯加巨型能源项目

-

“特朗普这是在邀请中国抢走我们的科学家,太可怕了”

-

白宫:特朗普力挺赫格塞思

-

“美国牛肉太贵,换澳牛,味道一样”

-

特朗普、普京、泽连斯基等发文哀悼

-

“原来,中国早就有预判”

-

“拜他所赐,美国变成了流氓国家”

-

“特朗普会输,但中国不会轻易给他台阶下”

-

“MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香

-

Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证:31220170001

网登网视备(沪)02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证:沪(2024)0000009

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第03952号

增值电信业务经营许可证:沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话:021-62376571

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

观察员

观察员