-

纪念周信芳诞辰130周年| 虞凯伊:抗战时期他在台上演这出戏,台下哭成一片

最后更新: 2025-01-14 12:02:06七岁登台便名噪一时,“七龄童”很快变“麒麟童”。再根据自身条件不断摸索、博采众长,最终形成自己独特的艺术风格。

作为麒派创始人,京剧大师周信芳一生都践行着“守正不守旧,尊古不复古”,他对流派创作的实践,对京剧传承的倾注,对时代主题的表达,无不体现老一辈艺术家的责任和风范。

2025年是周信芳大师诞辰130周年。一开年,上海京剧院便以《海上传麒—周信芳诞辰130周年主题晚会》,拉开了纪念活动的序幕。除此之外,在上海图书馆举办的《与时麒鸣——纪念周信芳诞辰130周年展》,展示了周信芳人生经历与艺术成就。由中国艺术研究院、上海京剧院合出的《周信芳画传》,则通过842张照片,勾勒出一代京剧大师的艺术全貌。

由中国艺术研究院、上海京剧院合出的《周信芳画传》 作者供图

作为《周信芳画传》作者之一,上海京剧院艺术档室资料员虞凯伊曾修复过上海京剧院库房里的一万多张老照片,经手修复的周信芳照片有两千多张。在和一张张老照片的凝视中,也加深了他对老院长的人生理解。

守正创新

观察者网:今天我们提起周信芳大师,都会想到他的代表作《徐策跑城》《乌龙院》《四进士》这些传统老戏,把他当作经典传承,但实际上在周信芳的艺术生涯中,大胆革新才是他一生追求的。“守正不守旧,尊古不复古”,在推陈出新方面,周信芳大师有哪些经典故事可以和我们分享下?

虞凯伊:其实对于传统艺术来说,传承与创新是永恒的议题。两者之间的辩证统一可以在周信芳先生身上得到充分的体现。他既是传统艺术的继承者,又是大胆的革新者。他七岁登台,边学边演,师承南北。他曾说过“任何人我都学”,“任何行当我都学”,“任何戏剧我都学”。

《徐策跑城》身段组图 作者供图

身处东西方文化交汇的上海,周信芳接触了大量新文化和新的艺术样式。比如他1916年就和我国现代戏剧的先驱欧阳予倩一同尝试创演了多出新戏。1927年他们又创排了《潘金莲》,除了尝试结合京剧与话剧表演手法的结合外,他们还对潘金莲这个向来被塑造为反面人物的角色进行了新的解读,其观念和视角在近百年后的今天来看仍不过时。

在传统戏曲舞台上,很少有背对观众的表演。在周信芳1922年编演的《萧何月下追韩信》中,他饰演的萧何得知韩信弃官而走,赶到馆驿观看韩信在墙上留下的诗句时,他就选择了背对观众,一边读诗一边用肩背由慢到快地颤动,表现萧何的心绪波动,反而更容易表达人物的内心感受。

这一段的灵感来自于他喜爱的电影艺术,美国影星John Barrymore在作品中常用背影镜头来塑造人物心境。周信芳将这种表演技巧化进了自己的艺术中,有张力而不突兀,这是一种“拿来我用”的创作勇气。

我还想特别指出的是,周信芳的创新不是一味的“出走”。他在不断开拓创新的同时,并没有忘记带着传统前行。在上世纪二、三十年代京剧高度市场化的环境下,大家都爱看新戏听新腔,周信芳却带头坚持在日场演传统戏。

建国后,他更是系统地对一批传统剧目进行加工打磨,不但经常搬演于舞台,还出版了剧本集和舞台艺术记录。守正不意味着守旧,一样的传统戏,周信芳演来就能熠熠生辉,这正是他用多年创新的经验来反哺传统的成果。这可以给我们带来很大的启示,对于艺术创作来说,继承与创新永远是相辅相成的,而当创新遇到瓶颈时,我们往往可以去传统中找到力量与灵感。

《封神榜》实景特效照,周信芳(中)饰姜子牙,当时在此戏的舞台演出中,主创尝试运用影戏表现特效 作者供图

《封神榜》周信芳饰姜子牙(左)、闻仲(右) 作者供图

观察者网:作为麒派创始人,周信芳大师对于流派传承却有自己独到的见解。他认为“按照自己的条件去演戏,不为流派的形式所拘”“仅学了人家的好处,总也要自己会变化才好,要是宗定那派不变化,那只好永做人家奴隶了”“如果我们只想保住这几派,其结果必然是每下愈况,连这几派也保不住了”。这对于我们今天的流派传承有什么指导意义?

虞凯伊:京剧在最鼎盛的时期群星璀璨,众位大家都有一大批观众和后学者,因此就有了流派。流派见证了京剧的辉煌,但我恰恰觉得流派也成为了艺术传承发展的桎梏。随着一代代的继承,学习流派似乎变成了学习宗师的某些特点,这也是最快成型的方式,但学特点学得不好就会变成学缺点。

比如周信芳先生的麒派,当年很多嗓子原本不错的演员故意扯着嗓子学习他的沙哑嗓音,周先生对此很不高兴。他也鼓励自己的弟子只要对于剧情和人物刻画是合理的,就可以根据自身条件改他的唱腔和演法。

而他的艺术影响也早不限于京剧老生行当,“麒派花旦”“麒派花脸”“麒派小生”大有人在。他的表演方法也不仅仅是京剧艺人在学习,地方戏曲、话剧、电影都有人在舞台上呈现着不同的麒派。

麒派不只是一种表演方法,更是一种学说、一种艺术观。流派学习离不开模仿,但在模仿之后我们应该更多去了解创始人排戏创腔的理念,努力去追寻这句为什么这样唱、这个身段为何这样走。

周信芳为童祥苓说《打渔杀家》 作者供图

观察者网:回顾周信芳大师的一生,还有个让我特别感触地方是他对读书、对学习的热爱。2014年出版的24卷本《周信芳全集》中,有不少都是他亲笔撰写的文章。在《书到用时方嫌少》一文中,他也提到“京戏多是演的历史故事,作为一个京剧演员,历史知识最好能具备一点。”这些对于今天的演员培养体系,还有青年演员的自我修养有什么启发?

虞凯伊:阅读可能是周信芳先生最大的爱好。他曾说自己是个“幼年失学”的人,确实如此,他只读过两个月的私塾,后来就开始唱戏养家了。但他又是梨园行公认的饱学之士,这正是源于他对阅读的热爱。不单如此,他还多次劝说同行要让自己从艺的孩子读书认字,他也曾为建立梨园公会的戏剧图书馆到处奔走。

周先生的女儿周采蕰女士和我就先生的读书爱好聊过不少。她说父亲以前赚很多钱,但自己几乎不怎么花钱,花钱也就基本都用在买书上。每天晚上不管演出完回家有多晚,周先生总喜欢读半小时书再睡觉。

而在一帧周先生六十年代的家庭照片中我也看到,他在沙发上阅读,旁边书柜里放着《二十五史》和《鲁迅全集》。他热爱史书,因为里面有无数他创作、刻画人物的素材。从他的作品中也可以看到他对鲁迅先生的崇敬,以及和鲁迅先生一样用作品针砭时弊、唤醒世人的艺术追求。我想这些对于我们现在的演员都有很重要的启示作用。

除了从书本中学习,周信芳还重视对生活的观察和学习,这是我们在学习表演艺术时常常会忽略的。戏曲是程式化的艺术,是写意的,但同时周先生又强调“真”的重要性。“演员如果不熟悉人物的生活,不理解人物的感情,不懂得人物表达思想感情的方式方法,就一定演不像,观众面前也通不过。”

他强调表演要更加贴近生活,当然这种贴近不是对生活的照搬。他把黄浦江上渔民撒网的动作融入《打渔杀家》中萧恩的表演,就是典型的一例。现实中的捕鱼动作化成了京剧的身段舞蹈,并楔入了锣鼓节奏之中,真实而不失美感。

-

本文仅代表作者个人观点。

- 责任编辑: 小婷

-

连续爆……综艺最大赢家是它?

2025-01-14 08:45 新潮观鱼 -

2025,你还会看“长剧”吗?

2025-01-09 10:38 新潮观鱼 -

2024年末,八问中国电影

2024-12-26 15:21 新潮观鱼 -

广西恭城发现岭南地区最早城址

2024-12-25 16:27 考古 -

“片名问题尤为严重”,广电总局出手

2024-12-21 16:42 -

“聊主编”来啦!

2024-12-19 13:29 -

《封神二》首发预告,“班味表情包”先出圈了

2024-12-19 00:07 新潮观鱼 -

我们为什么爱在剧里“重回八九十年代”?

2024-12-12 16:26 中国电视剧 -

琼瑶,并不完美的人影响了一个时代

2024-12-05 07:27 新潮观鱼 -

-

这个我国“最炫”运动会落幕,舆论盛赞:值得永远开展

2024-12-04 02:36 -

广告收入近3亿,《白夜破晓》成功了吗?

2024-12-03 10:18 新潮观鱼 -

首位电影导演入职阿里大文娱,别剧异格工作室今日成立

2024-11-26 17:12 观网财经-互联网 -

良渚遗址群家底已摸清!“考古中国”最新进展发布

2024-11-22 15:40 考古 -

金额超1亿?王宝强被举报涉嫌欺诈登顶热搜,工作室回应

2024-11-21 20:56 明星那点事儿 -

国家文物局:石窟寺开放应保护第一,避免过度商业化娱乐化

2024-11-19 07:24 考古 -

金鸡奖即将揭晓,华语电影“三金”已洗牌?

2024-11-16 13:57 中国电影 -

良渚古城考古取得三方面新进展

2024-11-14 07:18 考古 -

“在全世界最需要李子柒的时候,她回来了”

2024-11-13 15:20 观察者头条 -

《好东西》,要不要看?

2024-11-12 01:05 中国电影

相关推荐 -

美元主导地位遭削弱,“人民币必须抓住机会” 评论 164

美元主导地位遭削弱,“人民币必须抓住机会” 评论 164 前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究” 评论 146

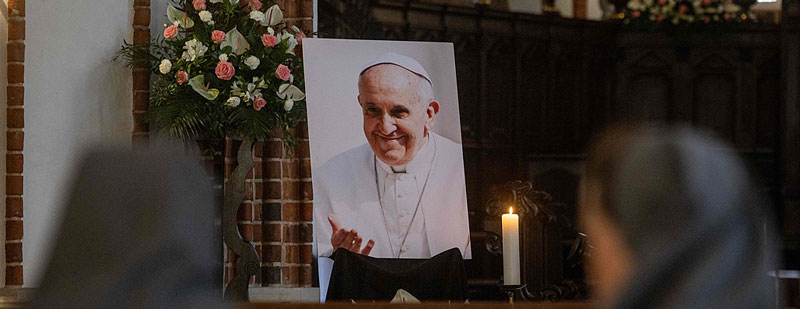

前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究” 评论 146 罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 115

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 115 “原来,中国早就有预判” 评论 253

“原来,中国早就有预判” 评论 253 “MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 216最新闻 Hot

“MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 216最新闻 Hot

Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证:31220170001

网登网视备(沪)02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证:沪(2024)0000009

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第03952号

增值电信业务经营许可证:沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话:021-62376571

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

观察员

观察员