-

中青年科学家由于过劳接连离世,学者撰文呼吁关注科学家“早夭现象”

3月17日,清华大学自动化系党委原副书记程朋逝世,享年48岁;3月17日,著名的分子反应动力学专家韩克利因病逝世,享年59岁;3月20日,山东省立医院临床医学检验部副主任白晓卉于因突发疾病抢救无效去世,享年42岁;3月27日,血液病学专家周剑峰逝世,享年56岁。

十天内多位正处壮年的中青年科学家传出不幸消息,令人扼腕。

上述讣告经媒体报道之后,国内科技界近日再度关注科学家早夭话题,并呼吁“对科技工作者的尊敬不应只停留在意向与宣传层面上,而应该实实在在地关注他们的工作状况以及心理健康状况,从制度安排上为他们松绑。”

澎湃新闻记者注意到,《民主与科学》杂志2021年04期刊发的一篇文章《为什么科学家早夭现象值得我们关注》近期在科技界广受关注、转发。文章作者系上海交通大学科学史与科学文化研究院博士生王珂、上海交通大学科学史与科学文化研究院教授李侠,该研究得到国家社科基金重大项目“人工智能伦理风险防范研究”的资助。

文章认为,近年来,一些青年科学家正值科学事业的鼎盛期却由于过劳早早地离开人世,造成无可挽回的损失,这被称之为科学家的“早夭现象”。客观地说,“早夭现象”是一种典型的资源不合理利用而导致的整个社会和个人的损失。如果能发现早夭现象的一些共性成因,就有可能最大限度上避免此类事件的发生,也就相当于为整个社会创造了价值。

文章作者在研究了12位经媒体公开报道的早夭科学家案例之后认为:回看他们的死因,对外公布的结果不是因病去世、突发疾病,就是猝死,并非意外死亡。众所周知,在僵化的科研评价体制下,最大限度挤占生理时间就成为增加时间投入的唯一渠道,毕竟科研产出与时间投入高度正相关,而长时间高强度的工作会使交感神经长期处于高度兴奋状态,从而导致血管收缩、血压升高,给心脏带来极大的负荷,此种情形下极易导致猝死。

文章指出,在知识快速更迭、产出高度不确定的科技领域,科研本身的难度、社会建制设置的评价体系与生活的琐碎,多重压力聚焦于一个有限的个体身上,而又缺少相应的纾解出口,不客气地说,这些因素的叠加无异于拿生命在做研究。

在文章末尾的反思与建议部分,上述学者文章指出:5月30日是全国科技工作者日,这个节日在某种意义上表达了对科技工作者的致敬,然而这种尊敬不应只是停留在意向与宣传层面上,而应该实实在在地关注科技工作者的工作状况以及心理健康状况,从制度安排上为科技工作者松绑。

文章建议,屡屡出现的科学家早夭现象并非偶然,它警示我们,首先,通过无限增加时间来提高科研产出显然是一种原始的得不偿失的做法,在时间的边际效益递减的情况下,侵占生理时间除了会影响科研人员的身心健康外,收益并不划算。其次,要减少源于体制内的频度过高、强度过大的外来干扰,弱化激励机制,为科技人员营造一个友好的科研文化环境,为学术自由和创造力的释放留出空间。最后,要为那些超时工作已经陷入精神压力困境中的科研人员提供必要的心理援助以及健康指导。

(澎湃新闻记者 岳怀让)

- 原标题:中青年科学家接连离世,学者撰文呼吁关注科学家“早夭现象”

- 责任编辑: 林铃锦

-

台湾“自造潜艇”6个船段接近完工

2022-03-30 09:34 -

长征六号改运载火箭成功首飞

2022-03-29 18:24 航空航天 -

出征!今年计划6次发射完成空间站在轨建设

2022-03-29 15:59 航空航天 -

准备回家!太空出差三人组开始打包收拾

2022-03-29 13:53 航空安全 -

美媒:奥斯卡颁奖礼,泽连斯基想插一段演讲

2022-03-26 15:18 -

华龙一号示范工程全面建成投运

2022-03-25 16:33 核电 -

神十三航天员下周将进入返回准备阶段

2022-03-24 16:37 航空航天 -

最新火星影像图公布!

2022-03-24 10:10 航空航天 -

“天宫课堂”第二课,圆满成功!

2022-03-23 15:05 航空航天 -

“天宫课堂”第二课,15时40分开课!

2022-03-23 09:30 航空航天 -

科技部拟规定:不得向境外提供我国人类遗传资源

2022-03-22 19:34 国家安全 -

钉钉宣布硬件全面生态化,开放音视频、钉闪会、XR等多项能力

2022-03-22 15:50 -

中国生物灭活疫苗对老年人预防死亡有效率为85%

2022-03-20 15:28 抗疫进行时 -

“中国天眼”观测到宇宙极端爆炸起源证据

2022-03-18 21:49 -

赵明:荣耀不会造车,将专注精力攻克国内高端市场

2022-03-18 17:46 大公司 -

长四丙成功发射遥感三十四号02星

2022-03-17 15:51 航空航天 -

第二次太空授课活动将于近期开展

2022-03-15 16:09 航空航天 -

大推力氢氧发动机,今年首次试车成功

2022-03-14 16:01 航空航天 -

我国首列全自主研发磁浮3.0列车完成调试

2022-03-11 07:26 科技前沿 -

中美等多国溯源新研究进一步支持新冠病毒起源于自然界

2022-03-10 20:24 抗疫进行时

相关推荐 -

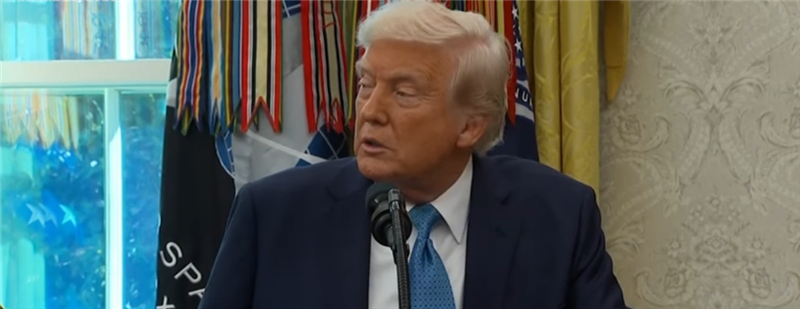

扛不住了?特朗普释放对华缓和信号 评论 274

扛不住了?特朗普释放对华缓和信号 评论 274 和特朗普一起“孤立中国”?欧盟拒绝 评论 39

和特朗普一起“孤立中国”?欧盟拒绝 评论 39 “美国几代人的亚太布局被毁,盟友终将望向中国” 评论 132

“美国几代人的亚太布局被毁,盟友终将望向中国” 评论 132 美媒吐槽:全员滑跪,除了中国… 评论 95

美媒吐槽:全员滑跪,除了中国… 评论 95 换防长?“美国后院起火” 评论 121最新闻 Hot

换防长?“美国后院起火” 评论 121最新闻 Hot-

扛不住了?特朗普释放对华缓和信号

-

美欧倒逼肯尼亚“转头”,“中国又拿下一局”

-

和特朗普一起“孤立中国”?欧盟拒绝

-

鲁比奥要重组美国务院:在大国竞争时代,难以履行使命

-

又变了!特朗普:无意解雇鲍威尔

-

“美国几代人的亚太布局被毁,盟友终将望向中国”

-

印控克什米尔地区发生针对游客的枪击事件,致至少20死

-

“我们投给特朗普,现在他的关税搅乱了我们的行业”

-

美媒吐槽:全员滑跪,除了中国…

-

“别用中国的”,美国务院内部文件曝光

-

越南总理表态:越美谈判,不能影响其他市场

-

“关税正在扼杀企业对美投资意愿,市场重心或转向”

-

“谈判推迟,美国又提要求”

-

换防长?“美国后院起火”

-

带着石破茂的亲笔信,他来中国了

-

斗争升级!哈佛大学起诉特朗普政府

-

Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证:31220170001

网登网视备(沪)02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证:沪(2024)0000009

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第03952号

增值电信业务经营许可证:沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话:021-62376571

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

观察员

观察员