-

新潮观鱼:《生息之地》柏林电影节获奖,为什么又是农村片?

最后更新: 2025-02-27 14:14:01

【文/新潮观鱼】

北京时间2月23日,中国导演霍猛凭剧情片《生息之地》在第75届柏林国际电影节拿下银熊奖最佳导演,成为首位获得该奖项的内地导演,也是华语电影时隔六年再次在欧洲三大电影节主竞赛单元捧起奖项。

电影时长132分钟,以丧事开场,以一场婚礼和几场丧事结束,拍摄历经春夏秋冬。透过10岁儿童徐闯的视角看乡土中国,试图勾勒上世纪末全球化变革中守着一亩三分地的河南周口霸王台村村民,在这片土地上热闹生活、适应周遭变化、完成丧葬嫁娶生老病死这样的人生大事、试图抓住根的恒定模样。

在剧本创作阶段,《生息之地》就获得了2022年金鸡电影创投大会评委会优胜项目奖和最具潜力导演奖,不算是西方影展“专供”。不过,如今成片在欧洲电影节获得认可,消息传回国内,八零后导演站在新时代语境下再次把放大镜放到三十多年前河南农村的创作路径,一石激起千层浪。

“熟悉的配方,又拍以前的中国农村?会不会消费苦难?是不是迎合西方口味搞刻板印象?怎么就不能拍点中国式现代化的故事?”该片还未在国内上映,讨论已纷至沓来。

目前电影首个预告已出,一个从村口到灵堂的长镜头,勾勒出全片的基本画风。

远景拉到1991年河南周口的霸王台村,草长莺飞,庄稼和人都在平静地生存,姐姐在村口接过孝服,妹妹提醒其要提前穿好,不然村里人会嚼舌根。

姐姐进村后听到唢呐声立马入戏,开始哭丧,临场发挥诉说对其已逝大娘的不舍,遇到熟人一个不落地打招呼,下一秒继续哭天抢地,情绪转换十分自然。

有网友评论,虽然不在河南农村长大,“但这个哭丧片段竟与我童年记忆完美重合”。

根据中国观众在柏林观影后的反馈,该片胜在美学出众,但故事如何,观感不一。喜欢的人称这是“乡村版的杨德昌《一一》”。也有观众评价称,“这部在美学上确实高出一个档次,但当你把镜头拉远去拍人物群像,就让个体的苦难经验沦为宏大叙事的陪衬。”

还有中国观众发文:“小镇做题家在他乡荧屏看故土童年,父母常说:‘如果没有好好读书,就回来种地了’,那片地就长在眼前的荧屏里。而我原本的宿命,不过是白人眼里的奇观、饭后消食的娱乐。”

毕竟,很难再有一个国家,在几十年里经历翻天覆地的变化,三代人的儿时记忆天差地别,每个地方的人心中的中国乡村和对其的变化感知都不一样。在一个人眼里是真实再现,到了他人眼中可能就是抹黑丑化叠buff,亦或是遥远的旧事。

八零后导演“文化寻根”寻的是他九十年代的童年。霍猛1984年出生于河南周口太康县,自小生活在农村,片中的红事白事都是他对儿时记忆的复刻,人物形象也来自他对周遭亲人的观察,没有大喜大悲,所有的情感都融在日常生活细节中,他称“因为是亲身经历,我对这样的东西充满深厚的情感”。

至于影片的时间背景为何定在上世纪九十年代初,霍猛在柏林国际电影节发布会上给出的解释是:“我的童年是在乡村度过的,中国的乡村几千年来造就了中国人身上非常动人的品质,比如勤劳、善良,坚韧。从我个人的角度来讲,我非常幸运能生长在一个传统的中国乡村的尾声,科技和技术开始进入到村庄,中国开始发生巨大的经济飞跃……在创作中,电影需要对时间有一个主观的取舍。我在90年代初,能感觉到很多变化的细节,比如小时候第一次听到和见到摩托车和拖拉机,我会追在它们后面闻汽油的味道,那是非常惊奇的。”

《生息之地》导演霍猛在第75届柏林国际电影节回答提问 视频截图

这种题材如果放在本世纪初来讲述,也许中国观众会更有亲近感,但放在2025年来讲述,无论是对中国观众,还是对西方观众,如果是简单白描,可能会打动有相同经历的人,如果没有视角的创新和对时代变迁的有力刻画,以及立体的人物塑造,很难带来新意,也容易陷入陈旧叙事。

按照第75届柏林国际电影节选片委员会成员Jessica Kiang的表述,《生息之地》能入围本届柏林国际电影节主竞赛单元的重要原因是:该片在女性角色的塑造上与同类型题材产生了区分,并特别提到了张彦荣饰演的姥姥李王氏“贡献了本片最精彩、最有趣、最充满生活气息的表演之一”。

导演霍猛在发布会上称,在他成长过程中,他的姥姥、姨妈、姐姐和很多亲人给他的整体印象,让他创作了电影里的这些女性。“我特别想分享一个很小的细节,每当过春节的时候,妈妈和我的几个姨妈聚在一起,我每次都会看到她们从日常生活逃离出来,像少女一样叽叽喳喳地说话,我非常感动。我必须要承认,或者说我想引用一个谚语,以前中国有句话叫‘男主外女主内’,从这句话你可以看出女性对家庭成员的情感慰藉是多么重要。同时,我觉得现在可以换一句话了,女不单主内也在主外,中国女性是非常伟大的。当然不止中国,全世界都是如此。”

回溯霍猛的创作履历,他自编自导的电影多取材于他熟悉的河南农村,从孩子视角看乡村也是他2018年执导的乡村公路片《过昭关》的落脚点,后者拍的是本世纪的河南农村,拍山间公路时会给风力发电机空镜,同样是河南方言对白。

作为霍猛执导的第二个长片,《过昭关》当年制作成本只有40万元人民币,启用了全素人演员班底,镜头调度和叙事节奏都很青涩,画面处理直白,不少地方表演痕迹明显,但非职业演员也贡献了质朴动人的片段。片中老爷爷带着孙子跨越千里看望年轻时在劳改农场结识、如今偏瘫的老友,一路上跟孙子讲《伍子胥过昭关》的故事,回忆自己年轻时也如同过昭关,幸得农场朋友的帮助。活到77岁的老人看什么都透彻,路途中帮人帮己,霍猛把爷孙奇遇记拍出了温暖的人情味。虽在人物塑造上有时过于理想化,但老人静水流深的人生智慧十分打动人,一代人有一代人的过昭关,关关难过关关过。影片基调温暖,霍猛凭借此片在平遥电影节斩获奖项。

从《过昭关》到《生息之地》,拍河南农村、用河南方言、启用大量非职业演员,在大时代中切近景拍小人物,是霍猛熟悉和相对轻松的创作方法,至于《生息之地》的内核和女性角色的塑造在国内上映时到底能不能打动观众,还有待观察。

放大到整个中国影视市场,《生息之地》如今面临的讨论似乎是近年来国产片尤其是涵盖苦难描写的电影在国际影展获得认可后必经的舆论。

欧洲电影节的荣誉已不是第五代导演集体出海时的履历加分项,如今的文化环境也不同于张艺谋、陈凯歌等导演早期作品的国内外创作环境和审美趋势。第一批从中国走向世界的“学院派”导演受到意大利新现实主义、法国“新浪潮”等电影运动的影响,并受到80年代中期中国文坛兴起的“寻根”思潮影响,赶上了欧洲艺术电影复兴后三大电影节影响力扩大的浪潮。

1988年2月23日,在第38届柏林国际电影节上,张艺谋执导的电影《红高粱》成为首部获得柏林国际电影节金熊奖的亚洲电影。

中国传媒大学戏剧影视学院副院长张宗伟在《改革开放以来中国电影的海外传播》一文中写道:

文化“寻根”实质上意味着新的时代语境下的文化反省和文化启蒙,它要求电影去寻找“有意味的形式”表达丰富的历史积淀和文化内涵。《黄土地》《红高粱》《霸王别姬》 《活着》等获奖作品顺应了这股潮流,通过对历史、地理、民俗文化、传统艺术等元素的深入挖掘,打破了中国电影长期以来较为单一的社会政治视角,通过一批富有特点的“电影意象”把对西方观众而言较为陌生的生活经验展现了出来,拓展了中国电影对外文化传播的话语空间。

三十多年过去,现实世界发生了巨大变化,中国人对西方电影节的认知趋于理性。中国当代观众对传统乡村故事的感受也变得复杂,情感回避和经历差异决定了不同人对这一类叙事的接受程度,一些人对苦难叙事充满警惕,但毕竟是几代人的来时路,如果故事内核有时代意义,不抹黑不消费苦难,仍会引发部分人的共鸣。与此同时,西方观众对农耕社会的中国摆脱了好奇和陌生感,反倒是对现代化的中国有点陌生。

-

本文仅代表作者个人观点。

- 责任编辑: 严珊珊

-

哪吒“出海踏路”,好莱坞发行垄断如何破?

2025-02-20 20:30 新潮观鱼 -

对话陈思诚:这一次,我想撕开“文明”的虚伪

2025-02-18 14:31 新潮观鱼 -

《哪吒2》破百亿了,我们都参与了这个大项目!

2025-02-12 19:35 新潮观鱼 -

这是演技综艺还是“劣迹演员洗白大会”?

2025-02-12 12:36 新潮观鱼 -

《哪吒2》《唐探1900》都在讽刺它?

2025-02-07 14:59 新潮观鱼 -

我想拍中式超级英雄,但……

2025-01-27 08:22 新潮观鱼 -

访谈︱浦嘉骐、林黎:勿使前辈之遗珍失之我手、勿使国术之精神失于我身——赵堡太极拳的文化传承

2025-01-23 20:59 -

被指“抄袭”的《漂白》为啥那么“硬气”?

2025-01-23 19:42 新潮观鱼 -

《漂白》陷“漂白”争议,影视行业成“洗稿重灾区”?

2025-01-21 22:11 新潮观鱼 -

“原来他们精神状态领先好多年……”

2025-01-20 09:56 新潮观鱼 -

据说,这是小红书现状……

2025-01-17 11:38 新潮观鱼 -

74岁空腹在高原狂奔找饭店,她震惊了年轻人

2025-01-15 12:05 新潮观鱼 -

连续爆……综艺最大赢家是它?

2025-01-14 08:45 新潮观鱼 -

2025,你还会看“长剧”吗?

2025-01-09 10:38 新潮观鱼 -

2024年末,八问中国电影

2024-12-26 15:21 新潮观鱼 -

广西恭城发现岭南地区最早城址

2024-12-25 16:27 考古 -

“片名问题尤为严重”,广电总局出手

2024-12-21 16:42 -

“聊主编”来啦!

2024-12-19 13:29 -

《封神二》首发预告,“班味表情包”先出圈了

2024-12-19 00:07 新潮观鱼 -

我们为什么爱在剧里“重回八九十年代”?

2024-12-12 16:26 中国电视剧

相关推荐 -

美元主导地位遭削弱,“人民币必须抓住机会” 评论 82

美元主导地位遭削弱,“人民币必须抓住机会” 评论 82 前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究” 评论 131

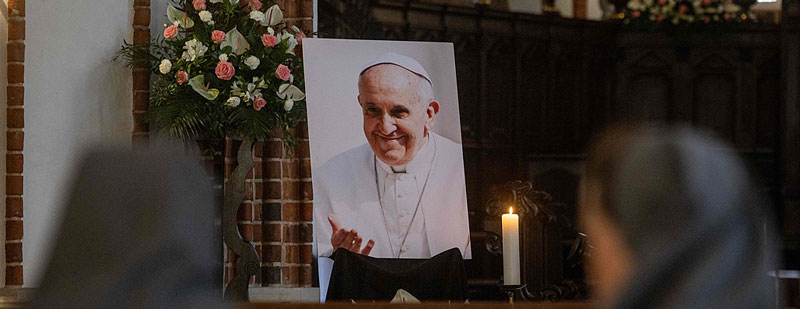

前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究” 评论 131 罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 113

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 113 “原来,中国早就有预判” 评论 250

“原来,中国早就有预判” 评论 250 “MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 212最新闻 Hot

“MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 212最新闻 Hot-

美元主导地位遭削弱,“人民币必须抓住机会”

-

前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究”

-

最高竟达3500%!剑指中企,美国又动手了

-

“美国自毁前程,中国肯定乐坏了”

-

男子早高峰爬上猎德大桥顶部,广州交警回应

-

特朗普再次抨击鲍威尔:美国几乎没有通胀,他总是降息太迟

-

“内鬼”李刚,被逮捕

-

“特朗普的‘焦土政策’,将损害苹果和英伟达”

-

为避免被拆分,谷歌拿中国说事

-

特朗普力挺!赫格塞思在白宫表态

-

印度对中国出手,钢铁征12%关税

-

普京:愿与乌克兰直接谈

-

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起”

-

美一客机在机场发动机起火,机上300人被迫撤离

-

特朗普借关税“忽悠”日韩投资阿拉斯加巨型能源项目

-

“特朗普这是在邀请中国抢走我们的科学家,太可怕了”

-

Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证:31220170001

网登网视备(沪)02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证:沪(2024)0000009

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第03952号

增值电信业务经营许可证:沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话:021-62376571

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

观察员

观察员