-

张旭东:如果上海开口说话——《繁花》与现代性经验的叙事增补

如果《繁花》在终极意义上是想象中的“地道的上海人”的梦话和私人交流,是上海经验、上海身份和上海认同的无意识的自言自语,那么它的“真理内容”大多是蕴藏在“不响”这个矿床里,需要通过“出声”和“不响”两套语言的互证互释才能被开采和破译出来。这里说得出来、听得见的话虽然在单纯的量上占篇幅的绝大多数,但就结构比例和寓言表意的内部权重来讲,倒像是冰上露出水面的部分,更为巨大的“不响”部分则潜伏在水下。《繁花》出版后读者的接受方式证实了这一点:一方面,对小说的好评集中在文本的语言特色和叙事本事,好像这是一部拒绝写实主义或现代派“深度模式”的俗文学精品;但另一方面,它又多多少少像一部地下文学秘笈一样在特定读者群里流传,其阅读快感一定程度正来自某种想象中打开文本所需的密码、默契,来自于某种长期压抑的释放。“不响”在这个意义上就是一种密码和编码、也是一种参与解码活动的邀请。参与读解和分享被打包进《繁花》的种种经验和情感,就是进入一种审美默契和意识形态默契,并通过这种默契找到一个想象的共同体。小说里的“不响”可以是单人的,也可以是多人的,比如“三人不响”,“大家不响”;通过这些“不响”,共享“不响”的那几个人结成了一个小团体,变成了真正的兄弟姐妹、生死同盟,共享着一个生活世界。

“女孩和同事来到了这条熟悉的小街。此刻小金(‘金铃子’、鸣虫)敏锐听到,零星的弟兄们仍然在不知疲倦地唱歌。”(金宇澄所绘《童话》插图)

这种建立在“不响”的语义学默契上的共同体,也可以说是对种种主流表意体系、价值体系和行为规范的微弱的但持久的抵抗。这种沉默让人感觉到主人公或者“上海人”的种种无奈,同时也暗示了语言之外的存在。那并不是什么神秘的东西,而只是别的语言,别人的语言、别处的语言。上海现代性的独特之处,或者说上海相对于中国现代性经验的独特之处,正在与它自诞生以来就既在这里,又在那里;同时又既不在这里,又不在那里。上海经验是多重社会、经济、政治、文化和心理—道德环境里的产物,它的意识/无意识结构也只有在一个多重的话语场和价值体系里面才能被有效地分析和理解。

最后,我想“不响”恐怕还有一层“硬着头皮熬下去”的意思,类似于英文里的tough it out。无论如何,在“不响”里读者还是能听出普通上海人的坚忍。这个坚忍的“最低限度的道德”是“好死不如赖活着”;但是拔高说也是一种任性和自信,自有其社会基础和价值支持,并不能轻易被占据着社会空间表面阵地的主流观念一举歼灭。达则呼朋唤友戏谑终日,穷则“不响”,这些上海小人物的生活虽然和“崇高”沾不上边,但在各自的小小的目标和追求中,他们都死死抓住了“上海”这个生活世界提供给他们的、让他们觉得值得活下去的东西,从几个朋友到流水饭局,从男欢女爱到城市的一砖一瓦、一草一木。“不响”透露出来的那种死硬,本身又是一种柔情,一种留恋,营造出一种是市民阶级生活形式的沧桑感。这层“情动”(affect)的内容,在《繁花》中一般选择用通俗文化点题,比如《尾声》结尾处引用邓丽君、梅艳芳的唱词、沪上歌谣等,最后以黄安的“悠扬的歌声”结束:“看似个鸳鸯蝴蝶/不应该的年代/可是谁又能摆脱人世间的悲哀/花花世界/鸳鸯蝴蝶/在人间已是癫/何苦要上青天/不如温柔同眠。”

“何苦要上青天,不如温柔同眠。”(金宇澄所绘《繁花》插图)

《繁花》里面的“不响”也可以从性别关系角度来分析。陷入“不响”的多数是男性角色,女性角色虽然也有但次数不多。我想这是因为在《繁花》里,女性相对男性而言更是行动者,无论在俗的领域还是雅的领域,包括在性爱方面,女性角色都比较主动,男性角色基本上只是接招,常常还接不住,只有躲、逃、死三条退路。女性行动更多,受挫也就更直接,也就更多地面对绝望。李李最后出家是一个例子。小毛在最后虽说是死去了,但感觉上无奈、犹豫多于行动和决绝。女性形象的主动性和在推动情节上的主导作用,可以说是近代以来关于上海的文学写作的共同特征。

代码共享

十九世纪欧洲文学对摩登都会表现的极致是巴黎。进入二十世纪后,随着影像工业兴起,纽约逐渐成为“上镜最多的城市”。十九世纪的巴黎曾经是“相面术”和“生理学”研究的对象,在这个标签下,作家、记者、艺术家、史学家对现代大都市的方方面面做了详尽的探究。欧仁-苏的《巴黎的秘密》,巴尔扎克《人间喜剧》里的“风俗研究”、“妇女研究”系列等都受到这一潮流的影响。此外,伦敦、柏林、东京、维也纳、彼得堡也都在不同时间段、不同媒介里得到大量表现,形成了稳定的意象系统和表意结构。上海在世界性资本主义大都会谱系里是一个晚来者,它从开埠直到1945年二战结束,都在所谓“半殖民地半封建”历史条件下发展;1949年以后被改造为一个社会主义工商业中心,总体上从一座消费型城市变成了一座生产型城市。进入1990年代后。以浦东开发为标志,上海大举进入全球化市场的分工体系,在短短二十年的时间里,在各种主要经济指标上和城市基础设施上,已经跻身于世界级大都会的行列。但是,同上海在器物层面的突飞猛进相比,这座城市在形象、叙事、符号和意义层面上的开发和整理,仍然是相对不充分的。

瑞金路长乐路变迁,画笔代替伟大的相机镜头,记录了这一街角四十年的戏剧变迁。(金宇澄所绘《繁花》插图)

《繁花》问世后,批评界把它同韩邦庆(《海上花列传》)、张爱玲、王安忆的作品一道列为研究上海文学“绕不过去”的文本,这固然是很高的评价,但这个短书单也让我们发现,上海的文学表现面对的一直是一个多样化的、不均匀、不稳定的、缺乏连贯性的、甚至有些零碎的社会生活形态。从“经济基础”上讲,上海从来没有一个统一的生产方式和生活形式,所以它的社会经验、社会意识和审美感受力也高度混杂的,各种因素有时可以并存,井水不犯河水;有时也难免冲突。有时某些因素在某些领域里共存,但另一些因素却在另外的领域里冲突。

大家知道,上海虽然是近代中国最发达最现代化的城市,但在很长一段时间里,城市生活空间内部仍有大量的农村、乡镇和区域性生活方式和习惯混杂其间。对外,在民族国家的范围里有北京、南京这样的政治中心;在世界范围里则有西方资本主义先进国的“标准”和“先例”。巴黎资产阶级对于外省破落贵族、乡绅和地主阶级形成的绝对的经济优势、政治优势和文化优势,在上海是无从谈起的。历史上“民族资产阶级”和“小资产阶级”在上海城市空间内部聚集的资本和占据的位置,前有帝国主义列强优势资本和政治军事力量的挤压,后有社会主义公有制、集体所有制的限制,一直未能得到充分发展,必须和处在同一社会空间的其他力量、立场、习俗、价值体系妥协方能生存。

另一方面,同苏联那种以其欧洲部分为中心的无产阶级普世主义高级文化相比,社会主义中国的文化领导权和意识形态主导地位都受“新民主主义革命”阶段历史条件的制约,也就是说,受到“小生产者”和前半殖民地社会经济文化落后状况的制约,同时也受到长期的政治干预和准军事化管理习惯的制约。在全国范围,特别是在上海,新中国国家意识形态、价值体系和文化伦理审美观念长时期来一直处在同各种“非无产阶级”、“非社会主义“、“非马克思主义”的因素暗中较劲,局面往往是你中有我,我中有你;你进我退、犬牙交错。客观结果就是,在文化领域,多种合法性或正当性论述体系并存,在政治上取得绝对领导权的一方,往往并不能在伦理、审美、日常生活方式等领域建立起压倒性的优势地位;反之,在政治上被边缘化、压制甚至“批倒批臭”的东西,在价值、文化、审美领域却往往长期保持着吸引力。这种经济、政治、道德、审美领域各自保持着某种半自律性的情况,在全国范围里上海可说是独此一家。

仿“十竹斋”:海上花盆景(金宇澄所绘《那是个好的地方》插图)

《繁花》的文学抱负显然不在于探索表现上海的整体性原则。前面分析所讲的那种“寓言表现方式”,指的是小说为“上海”这个无声的存在寻找个别的、孤立的、片面的但却是能够传达深层信息的声音,为上海这个支离破碎、充满矛盾的形象找到虽无法升华、但却能传达形而上意义的形象。这些声音和形象的目的不是要统摄和驾驭全局,而只是以小见大、以偏概全地为一种集体无意识找到寓言形象的寄托。《繁花》里的人物虽然不是为反映上海现实整体而设置的写实主义形象,但“谁代表上海”的问题仍然存在,而且其实是一个关键问题。在小说结尾处,两个法国人来到上海拍故事片,阿宝说“法国人不懂上海,就敢乱拍”。又说:“乡下人拍上海,就只能拍外滩和十里洋场,这是洋人的天下,和上海人有关系么?没关系。”外滩、酒吧街、老月历牌香烟广告固然不能代表上海的城市面相学真实,但工厂、码头或曹杨新村就一定更真实、更有代表性吗?当然也不是。

上海并没有一个在相对自然的社会历史演进中形成的主导的城市风格和城市面貌,也就是说,没有哪一种特定立场、特定经验和特定身份的内心独白可以直接被当作上海本身的独白。如果《繁花》整体上可以说是按一种想象的“上海独白”写出来的,那么这个独白其实是一个多声部的、混杂的独白,比如一会儿是阿宝的独白,一会儿是小毛的独白;一会儿是梅瑞的独白,有时候还是蓓蒂和她阿婆的独白。把它们并列在一起并不是为了交流或理解,也不是为了寻求一种叙事的矛盾解决乃至“更高的综合”;这些考虑相对于《繁花》的风格样式,都过于写实主义、也过于知识分子习气了。其实,所有这些独白在小说里都不是为对话、交流而存在,甚至不是为了铺垫和推动情节而存在,而仅仅只是作为字面意义上的独白和自言自语而存在:它们就是故事本身。这是这部作品让上海开口说话、给城市赋予一种自己的声音的基本技巧。所以《繁花》里的独白其实不要求也不依赖别人的理解,比如“不响”其实也并不对应着任何准确的、唯一的理解。但这些并列、穿插、交织在一起的独白却共同表现出一种语言状态和语言行为的社会性。《繁花》这个书名似乎也在暗示读者,作品的抱负就是要表现出上海在历史语言学的田野里如何自言自语、野蛮生长。

- 原标题:张旭东:如果上海开口说话——《繁花》与现代性经验的叙事增补 本文仅代表作者个人观点。

- 责任编辑: 朱敏洁

-

这次,他们要为“男声”正名!

2023-12-29 13:03 -

破译一个字奖10万元的甲骨文“悬赏令”,公布第二批获奖名单

2023-12-02 22:52 -

良渚古城及水利系统遗址考古取得新突破

2023-11-29 11:30 考古 -

7名干部集中轮训期间到私企内部食堂违规吃喝,官方通报

2023-11-10 11:40 廉政风暴 -

《无穷之路3》走进新疆西藏,“想对西方观众说,百闻不如一见”

2023-11-05 13:51 文化 -

世界科幻最高奖“雨果奖”揭晓!中国作家获奖

2023-10-21 22:50 -

陈吉宁胡和平龚正出席第二十二届中国上海国际艺术节开幕活动

2023-10-20 10:16 -

于和伟对话《坚如磐石》观众:别带偏了,黎志田还是坏人

2023-10-05 21:07 中国电影 -

“天时、地利、人和”,《这就是中国》越讲越精彩

2023-09-19 11:30 这就是中国 -

欧美艺人回归中国演出市场!西城男孩上海震撼开唱

2023-09-10 11:47 -

守正创新,东方卫视持续探索融合发展新业态

2023-09-09 18:17 -

博物馆非馆方讲解乱象调查:讲解员讲了一路野史

2023-08-02 07:31 -

白玉兰奖最佳男女主角公布

2023-06-23 22:20 2023上海电影电视节 -

“不学习,关着门去讲东方故事,挺要命的”

2023-06-23 17:27 2023上海电影电视节 -

被问“配音表演”现象,段奕宏的回答亮了

2023-06-22 14:36 2023上海电影电视节 -

“奈飞拍不出《三体》内核,但肯砸钱讲中国故事挺好”

2023-06-20 19:06 2023上海电影电视节 -

刚刚,奈飞版《三体》发布首个预告

2023-06-18 16:58 -

“香港人工很贵,超支超期就完蛋了,但是在内地…”

2023-06-17 17:46 2023上海电影电视节 -

“舒淇是第一人选,不希望拍部女性电影去煽动性别对立”

2023-06-15 21:55 2023上海电影电视节 -

中国文博界泰斗孙机辞世,享年94岁

2023-06-15 12:35 考古

相关推荐 -

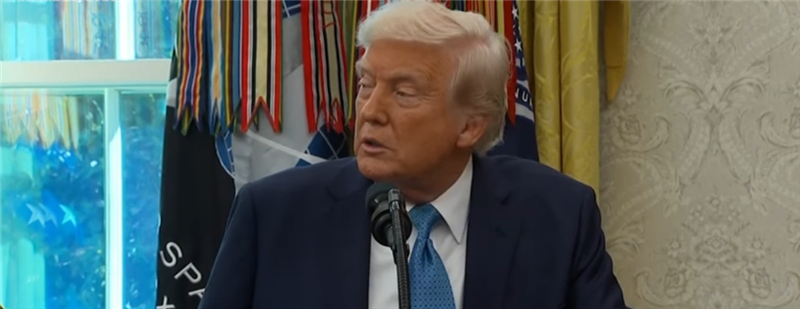

扛不住了?特朗普释放对华缓和信号 评论 274

扛不住了?特朗普释放对华缓和信号 评论 274 和特朗普一起“孤立中国”?欧盟拒绝 评论 39

和特朗普一起“孤立中国”?欧盟拒绝 评论 39 “美国几代人的亚太布局被毁,盟友终将望向中国” 评论 132

“美国几代人的亚太布局被毁,盟友终将望向中国” 评论 132 美媒吐槽:全员滑跪,除了中国… 评论 95

美媒吐槽:全员滑跪,除了中国… 评论 95 换防长?“美国后院起火” 评论 121最新闻 Hot

换防长?“美国后院起火” 评论 121最新闻 Hot-

扛不住了?特朗普释放对华缓和信号

-

美欧倒逼肯尼亚“转头”,“中国又拿下一局”

-

和特朗普一起“孤立中国”?欧盟拒绝

-

鲁比奥要重组美国务院:在大国竞争时代,难以履行使命

-

又变了!特朗普:无意解雇鲍威尔

-

“美国几代人的亚太布局被毁,盟友终将望向中国”

-

印控克什米尔地区发生针对游客的枪击事件,致至少20死

-

“我们投给特朗普,现在他的关税搅乱了我们的行业”

-

美媒吐槽:全员滑跪,除了中国…

-

“别用中国的”,美国务院内部文件曝光

-

越南总理表态:越美谈判,不能影响其他市场

-

“关税正在扼杀企业对美投资意愿,市场重心或转向”

-

“谈判推迟,美国又提要求”

-

换防长?“美国后院起火”

-

带着石破茂的亲笔信,他来中国了

-

斗争升级!哈佛大学起诉特朗普政府

-

Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证:31220170001

网登网视备(沪)02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证:沪(2024)0000009

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第03952号

增值电信业务经营许可证:沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话:021-62376571

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

观察员

观察员