-

刘小枫:国家危机中的史书撰写

未料玛丽个性强悍,在枢密院支持下,仅用了13天时间就废黜简·格雷,自己登基(1553),随即宣布英格兰恢复罗马天主教。虽然玛丽身体不好,当王仅5年就病逝,但她血腥压制新教徒,塑造了激进的狄森特分子,给世界历史带来的影响太过深远(沃尔泽,页105-114)。

信奉新教的伊丽莎白一世(1558-1603)执政后,圣公会在1571年提出《39条信纲》(Thirty-Nine Articles),其中虽然包含两项基本的新教教义(因信称义和唯《圣经》论),却并没有否认罗马教会的教义。这样一来,英国国教就成了一种奇特的基督教教派:教义上带有某些新教色彩,建制和教仪仍然是旧教。这当然不能缓和不从国教的各种加尔文宗激进派,反倒使得英国的宗教改革日益变成了彻底脱离国教另立教派的分离主义运动。

伊丽莎白一世与《39条信纲》

伊丽莎白一世当王时期,英格兰王国强势崛起,但国内的宗教分裂问题依然严重威胁王权,胡克(1554-1600)竭力为英格兰王国的国教政体的“王权”辩护就是证明。[25]

虽然胡克的目标是把英国国教会建立在自然法原则的基础上,但其实际所为却是通过把宗教嫁接在英国君主制的立法和议会传统之上而使之政治化了。英国国教会尽管本质上是一种神圣基础,但它还是一种人类意志和英国经验的表现;正因如此,它成为英国民族史的一部分。(凯利,页342)

在《论教会政体》的前言中,胡克提到加尔文,“但毫无疑问语带讥讽”(沃格林/卷五,页110;详参《新政治科学》,页146)。1603年,詹姆斯一世(1566-1625)继承伊丽莎白一世的王位后,要求所有国人臣服国王。保皇议会通过《信奉国教法》,政府和国教教会开始广泛迫害“不从国教者”,把狄森特逼成了separatist[分离主义分子],尽管他们有另一个好听的名称Nonconformist[不从国教者],更一般的称呼是“清教徒”。

随后的故事就不用概述了,众所周知,英国的宗教分裂事件引发的两件大事对世界历史产生了难以估量的影响:第一,宗教分裂引发了英国内战(“清教革命”);第二,大量受迫害的狄森特逃往美洲殖民地,以至于后来独立建国的美国成了激进狄森特的天堂。[26]

在英国,“光荣革命”虽然保留了君主制的形式,也为“不从国教者”坚持不懈的反抗提供了激进政治的温床。[27]

截止到18世纪晚期,一大群政治作家及机构都开始要求相当激进的选举权范围。几乎所有的激进主义者都同意,上帝创造的每一个人都是平等的,因为他们都拥有“同样的理性、感觉和情感以感染和影响他人,同样的激情以活动,同样的理性以引导自身,同样的道德准则以约束自我,以及同样的自由意志以做出抉择”。激进主义宣传家中有相当一部分不是不从国教者就是自由派国教徒,长久以来致力于争取宗教宽容,并将他们对信仰自由的要求建立于一切人的自然权利理论之上。(狄金森,页176)

光荣革命

1898年,一位荷兰的狂热加尔文信徒在美国普林斯顿大学做了题为“加尔文主义”的系列讲座,他在讲座中宣称:

每一位称职的史学家都无一例外地证实班克罗夫特在《美国历史》一书中的话:“对加尔文主义的狂热就是对自由的狂热;在为自由而战的道德战场上,加尔文的信仰告白就是他的武器,就是他最忠诚的同盟军。”

另一位美国史学家普林斯特这样说:“我们国家在宪法上所确立的自由来自于、也扎根于加尔文主义。”(凯波尔,页259-260)

笔者在2015年才读到这段话,两个长期未解的困惑由此迎刃而解:第一,加尔文主义为什么会是美国意识形态的核心;第二,当今学界相当流行的狄森特信仰为何会源自普林斯顿大学的华侨史学教授。

那位荷兰的狂热加尔文信徒在讲座中继续说:

加尔文主义给法律开辟了新的道路,首先在西欧,然后是欧洲大陆与北美,今天正影响着越来越多的国家。假如说这个事实还没有被公众完全承认的话,至少已经为所有从事科学的人所承认,但我认为仅仅有这几句声明是不够的。

为了了解加尔文主义对我们的政治发展所带来的影响,我们必须来看加尔文主义是如何为根本性的政治理念之形成打开大门的,这些政治理念又是如何从加尔文主义的原则之根上发芽成长的。(凯波尔,页260)

随后,这位加尔文主义狂热分子花了差不多9页篇幅宣讲他关于“上帝对国家拥有绝对主权”的加尔文教义(凯波尔,页260-270;对观沃尔泽,页29-34)。从中不难看到,加尔文主义版本的“自由民主”就是狄森特的“上帝”,美国就是他们的新耶路撒冷。

凯波尔用的是加尔文主义的语言,政治思想史家沃格林用政治史学的语言描述了同一个历史:

属灵核心团体组成之联盟的观念可为具有至大的历史重要性,这是因为,通过各殖民地的清教徒定居点,它已经成为美国联邦主义的终极宗教内核。更有进者,通过美国联邦观念对于国际政治的影响,它已成为20世纪无疾而终的单一“世界政府”组织尝试的最为有力的内涵。(沃格林/卷四,页218)

由此来看,美国有政治学家说加尔文“恢复了理性和政治之间古典关系中的某种成分以及古典哲学家的名声中的某种成分”,就显得缺乏辨识力,幸好这样说的政治学家随后就自己否定了自己。[28] 人们的确应该记住沃格林的告诫:“加尔文有一种无与伦比的天赋,那就是肆无忌惮地进行解释”(沃格林/卷五,页53)。

我们值得意识到,就在凯波尔宣讲“加尔文主义”那年,美国主动挑起与西班牙的战争,顺手夺取西班牙在东南亚的殖民地菲律宾。次年,美国政府发表关于中国的“门户开放”宣言,要求与欧洲列强“利益均沾”。[29]从此,美国携带着加尔文主义走向了“国际化”。

“门户开放”政策漫画

在这样的“全球化”进程中,博丹的政治思考被扫进历史的垃圾堆,一点儿都不奇怪。

自由国际与激进政治

本文开始时曾提到,如今的加尔文传记作家说,“到1575年左右,加尔文主义已经成为一种国际性的宗教。”其实,在加尔文和博丹的时代,欧洲还谈不上有所谓“国际”观念,这种观念诞生于启蒙运动之后的18世纪末期。当时的英国立法者边沁(1748-1832)在1780年写道:

International是个新词,它被用来表达归于国际公法一类的法律分支;如果不是习惯的影响力,这样一个缺乏特征的名称似乎可以更确切地称为“国内法理学”。[30]

我们会觉得奇怪,为何在边沁看来,“国际公法”实际上指“国内法理学”?边沁的意思是:“国际法”专指“主权者之间的相互交易”。当时欧洲的政治体(国家)很多,却未必个个都有名副其实的“主权”(今天仍然如此)。既然真正有“主权”的国家才能进入国与国之间的交易关系,那么,“国际公法”实际取决于“国内法理学”。这意味着,所谓“国际公法”就是“帝国法”。我们应该意识到,边沁这样说的时候,正是大英帝国的全球扩张走向巅峰之际。[31]

杰里米·边沁(Jeremy Bentham,1748-1832)

此外,就“国际”这个语词起初也指西方基督教共同体的政治单位之间的关系而言,“国际公法”也可以称为“国内法理学”:所谓“国内”指西方基督教共同体。超出这个共同体的其他政治体,则属于所谓“万民法”(ius gentium)范畴。但是,随着西欧基督教共同体的几个强势政治单位(所谓“帝国”)的全球性殖民扩张,“国际”关系也就逐渐取代了传统的无论古罗马还是基督教的“万民法”。

20世纪90年代以来,“全球化”观念逐渐取代“国际化”观念,其现实背景是整个世界的经济联系越来越紧密,以至于出现了“全球经济一体化”趋势。

史学史家告诉我们,博丹在450年前已经预见到这样的未来:

当很多学者仍在坚称《创世记》中的故事,至少还在谈论大洪水之后人类向很多方向迁徙时,博丹却大胆地宣称,人类的统一根本不是过去的现象,而是未来的景象。他认为,世界各地之间因为贸易而不断增长的联系,世界共和国(respulica mundana)广泛共享的思想观念和万民法(ius gentium)是塑造统一的力量。(布赖萨赫,页241)

这兴许算得上是如今的“全球史”观念的最初表达。然而,博丹没有预见到,随着世界各地之间的联系因贸易和战争而不断增强,加尔文主义的自由国际势力也在不断增长。加尔文主义者对此感到颇为自豪和兴奋,只不过他们没有意识到,加尔文宗的“国际主义”与“基督教普世主义”还不是一回事。

与基督教普世主义不同,国际主义的具体问题出现之时,正值西方文明内部的个别运动试图按照他们的形象来塑造整个西方人类。……加尔文的宗教改革,尽管名义上是改革,但并不企图改革现存的普世属灵体制,而是要创建一种竞争性的普世主义。虽然他设想这个联盟本意是要让它通过适当进程而变成唯一的基督教,但事实上,它只是在一个革命只获得了部分成功的社会中,在新的革命之后的层次上实现了属灵统一的制度化。(沃格林/卷五,页130)

无论如何,自17世纪以来,加尔文宗开启的[国际]“新模式”的确“始终是后来西方政治动力的一个恒量”,并在“若干世纪接连爆发的大革命运动中一再出现”。换言之,由于坚定的“不从国教”信仰,加尔文主义“国际”的典型特征是,不断渗透到各个国家激发“倾向于超越国家界限的属灵革命运动”。对“自由民主”的普世价值“各表忠诚(divided loyalties)第一次变成了一个国际问题”,以至于“一国的臣民呼吁外国干涉来反对自己的国家”,也成了个人良知的证明(沃格林/卷五,页131)。

在我们这个时代,诸如此类的“良知证明”屡见不鲜,各色狄森特分子不断涌现,尽管他们肯定没读过加尔文的书,也没接触过加尔文主义自由国际的宣传品。[32] 随着商业文明全球化的演进,狄森特甚至成了世俗化的全球现象,即加尔文主义式的基督教信仰世俗化为宗教性的自由主义信仰。越来越多的狄森特与新教信仰毫不相关,他们仅仅崇拜美式“上帝”(自由女神)和“新耶路撒冷”(美国),容不得别人说半句不好听的话。这类狄森特在人格上的典型特征是“对稳定化、客体化组织的攻击”:

这场攻击尤其伴有一种撤销与政治权力和解的趋势,这种宗派运动承载着一种新的对政府权威以及统治功能绝无信任的态度。(沃格林/卷四,页185)

用政治史家的说法,好些著名的不从国教者为激进思想的发展做出了突出贡献,很多不从国教的牧师通过布道支持美国革命和法国革命(狄金森,页222)。[33]这倒符合加尔文的愿景,因为:

他并不需要一个由义人基督徒组成的垄断性组织,而是想要一个西方基督教文明中所有人都作为其成员的普世性教会,不管个体是否因信而称义。他不想要一个选民的垄断型教会,而是想要一个亦可欢迎堕落者加入的普世性教会。

这正是加尔文在历史状况中的至高问题。这一问题具有灵魂学意义上的两面性:他怎样才能说服那些具有痛快为非倾向的堕落者们加入自己的教会,并服从教会的纪律,又怎样才能说服自己的选民容忍这些地狱恶魔们的陪伴呢?(沃格林/卷四,页361)

沃格林的这段话语带激愤,看来他实在难以克制心中的愤怒。这种愤怒绝非是个人性的,或者说绝非仅仅因为加尔文个人。毋宁说,沃格林心中难以克制的愤怒是一种悲愤:伟大的西方文明传统几乎被加尔文主义的自由国际毁灭殆尽。如果情形的确如此,那么,我们就得另眼看待加尔文信徒所说的加尔文主义对“塑造现代西方文化”所做的不可磨灭的贡献。

埃里克·沃格林( Eric Voegelin , 1901-1985 )

沃格林有理由说,韦伯的“新教伦理与资本主义精神”论题虽然闻名遐迩,却搞错了方向:清教伦理引出的问题是西方文明的政治品质受到致命毒害。若将《新政治科学》中批评韦伯的章节与论析清教的章节对照,这一点再清楚不过(《新政治科学》,页19-29,140-167)。

其实,认识到这一点的绝非仅仅是沃格林(比较沃尔泽,页2-3)。毕竟,人们必须看到“加尔文旨在建立一个新的普世性教会的野蛮革命最深层的动机:他对于危机的体验,他的新纪元意识,他对于当下历史时刻需要一种‘教会转化’的确信”。这种确信隐秘地表达了一个由他的新教会构成普世联盟的计划:他的信徒相信,“神将打败一切纯正教义和信仰的仇敌,神将使他们的阴谋和计划全部落空。”在晚近200年来的世界历史中,这种信念发展成了自由主义的“永久革命”理念(沃格林/卷四,页369-370)。

诸种运动的情绪与观念已经颇为彻底地贯穿于西方文明之中,而且已经通过诸如清教徒革命之类的中介,构成了非革命的、“标准的”(normal)美国政治的一种颇引人注意的组成部分。(沃格林/卷四,页226)

把清教伦理问题引向所谓现代“商人精神”的起源问题,在历史社会学中引导出难以计数的盲目心智,以至于普林斯顿的华侨史学家会提出“儒家伦理与商人精神”一类滑稽论题,却没有意识到不仅自己成了所谓“世俗清教徒”式的知识分子(沃尔泽,页4,尤其页138-145),还给“改革开放”后的史学界带来相当普遍的让人自以为有良知的狄森特风气。

即便比较迟钝的美国政治学家也看到,加尔文的“良知法庭”已经让个人离开“政治范畴”,同时他又要求个人的“良知自由”参与政治,“最终导致他系统地阐述一门其动机是政治的而非宗教的关于抵制[任何政治权威]的理论”(沃林,页196)。个体良知自由的“主权”与政治秩序的分离,是加尔文主义的核心。这场革命最为显而易见的结果是:除了“个体自由”的信仰权威,其他所有“权威”都荡然无存。由此便出现了形形色色的“主权”论:从女权主义的“主权”论到各种后现代主义的“主权”论,无不是在实现“不从国教”的原初誓言,最终是加尔文式的个体“良知自由”拥有“主权”。[34]

余论

博丹在冥府中看到这样的“主权”论景象,他会感到好笑还是感到悲哀,不得而知。但他很可能会想到,自己的政治教育之所以失败,原因绝非仅仅是如沃格林所说的那样:他虽然有“极为广博的学识,但组织得很差,其陈述也是一种有力却无趣的风格”(沃格林/卷五,页291)。相反,加尔文的《要义》“行文清通优雅”,“叙事清晰、包罗万象却又井然有序”,堪称“法兰西民族的一大文学瑰宝”(沃格林/卷四,页349)。

博丹可能会意识到,他的失误在于,自己心目中的读者不是“较为简单的心智”。相反,他对自己的读者的心性品质期待过高:他们应该“接受过最好的人文训练和最持重的哲学训练”。博丹期待他们不仅应该“领会正义的本质、了解正义不随人的愿望改变”,还要有能力“熟练地决定公平标准”,“小心审核一切古代知识”,尤其是能“将哲学书应用于法律和国家事务,以德性为标准来阐释法律”(《方法》,页7)。

博丹兴许意识到,按照这样的标准来衡量,在任何时代的任何政治体中,这样的人恐怕都找不出多少。他当然知道,这种情形本属于自然现象,但他也相信自然循环:天性优异的年轻人总会周期性地出现。博丹似乎一时忘了,天素优异的年轻人未必都会有好运,在心性刚发芽时就能受到与其灵魂品质相宜的德性教育。

博丹的最大失误也许是,他没有充分意识到,在加尔文之后的时代,即便天素优异,年轻人也很容易听信加尔文式的“唯信”,进而以为自己有了凭靠独立之良知而来的自由之精神。即便他们“接受过最好的人文训练和最持重的哲学训练”,这些训练对他们的灵魂教养也不会起丝毫作用。因为,他们已经习惯于把白板式的独立之良知当做教养本身,人文学问仅仅是一种“专业爱好”。

话说回来,对于正在兴起的加尔文主义式的虔敬自由取代古典教养的时风,博丹未必没有深刻的洞察,否则他不会在《方法》的“献辞”中说:

那些自愿把自己从有教养之人的名单中除名的人,就不谈了吧,我们回到历史,从历史中开始我们的论说。(《方法》,页9)

《方法》的英译者说,“单独地看,本书不是特别重要”(导言页18)。在笔者看来,恰恰相反,单独地看,《方法》特别重要。毕竟,“西方历史已走上了一条不同的道路,‘俗人大众’的争论正如火如荼地进行”(《新政治科学》,页150),而我国学界晚近30年来也跟着走上了这条路,狄森特风气越来越盛,尤其恰恰在史学界。

- 原标题:国家危机中的史书撰写 本文仅代表作者个人观点。

- 责任编辑: 武守哲

-

美国确诊近164万,死亡超9.7万

2020-05-25 06:19 新冠肺炎抗疫战 -

美国宣布对巴西实施旅行禁令

2020-05-25 06:13 新冠肺炎抗疫战 -

纽约2000万美元方舱医院关舱:未收治任何病例

2020-05-24 23:05 新冠肺炎抗疫战 -

驻英大使刘晓明:哪里有狼哪里就要主动出击

2020-05-24 22:43 中国外交 -

美国11州日增确诊数创新高,多地海滩却挤爆

2020-05-24 21:58 新冠肺炎抗疫战 -

这次,美国威胁与澳大利亚“断联”

2020-05-24 17:44 -

印度女孩故事在国外火了,伊万卡点赞却遭批

2020-05-24 16:15 -

“中俄成为‘政治病毒’攻不破的堡垒”

2020-05-24 15:43 中俄关系 -

美州长数度哽咽:在美国,戴口罩成了意识形态、政治之争

2020-05-24 15:26 新冠肺炎抗疫战 -

闯祸了:她秀特朗普捐款,不小心把总统账户信息曝光了

2020-05-24 14:05 新冠肺炎抗疫战 -

77名诺奖得主联名抗议美政府:这事太荒谬

2020-05-24 14:03 新冠肺炎抗疫战 -

死亡数逼近10万,特朗普忙着…

2020-05-24 13:26 特朗普 -

旧金山著名景点渔人码头突发大火

2020-05-24 11:07 美国一梦 -

他又跑了,这次横跨半个英国

2020-05-24 10:29 不列颠 -

美国死亡近10万,纽约时报整个头版刊载1000名逝者名单

2020-05-24 09:22 美国一梦 -

美国海军测试激光武器,海上击毁无人靶机

2020-05-24 08:45 -

朝鲜劳动党中央军事委员会举行会议:进一步巩固核战争遏制力

2020-05-24 07:36 朝鲜现状 -

美国确诊破161万,死亡超9.6万

2020-05-24 07:20 -

印度又对中国使小动作

2020-05-23 23:02 龙象之间 -

不能复飞,美国竟来跟中国抗议

2020-05-23 22:04 中美关系

相关推荐 -

美元主导地位遭削弱,“人民币必须抓住机会” 评论 42

美元主导地位遭削弱,“人民币必须抓住机会” 评论 42 前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究” 评论 117

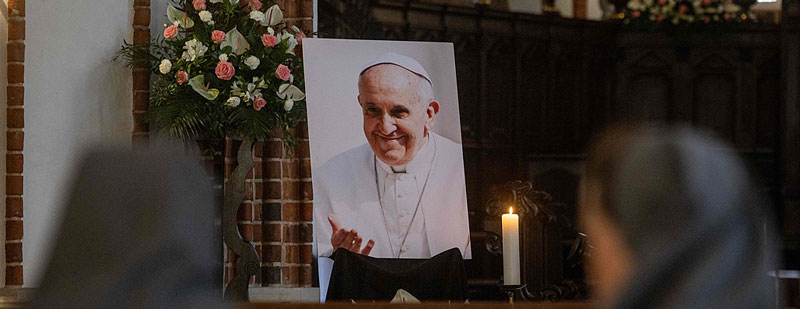

前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究” 评论 117 罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 113

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起” 评论 113 “原来,中国早就有预判” 评论 248

“原来,中国早就有预判” 评论 248 “MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 210最新闻 Hot

“MAGA巨星”唱反调,阿根廷业界:中国制造真香 评论 210最新闻 Hot-

美元主导地位遭削弱,“人民币必须抓住机会”

-

前十占九!“中国机构正在主导全球芯片研究”

-

“美国自毁前程,中国肯定乐坏了”

-

男子早高峰爬上猎德大桥顶部,广州交警回应

-

特朗普再次抨击鲍威尔:美国几乎没有通胀,他总是降息太迟

-

“内鬼”李刚,被逮捕

-

“特朗普的‘焦土政策’,将损害苹果和英伟达”

-

为避免被拆分,谷歌拿中国说事

-

特朗普力挺!赫格塞思在白宫表态

-

印度对中国出手,钢铁征12%关税

-

普京:愿与乌克兰直接谈

-

罗马教皇方济各去世,曾呼吁“不要害怕中国崛起”

-

美一客机在机场发动机起火,机上300人被迫撤离

-

特朗普借关税“忽悠”日韩投资阿拉斯加巨型能源项目

-

“特朗普这是在邀请中国抢走我们的科学家,太可怕了”

-

白宫:特朗普力挺赫格塞思

-

Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证:31220170001

网登网视备(沪)02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证:沪(2024)0000009

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第03952号

增值电信业务经营许可证:沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话:021-62376571

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

观察员

观察员