-

刘小枫:被斩首的人民身体—— 民主权政体的政治神学和史学问题(二)

关键字: 国王的两个身体宗教改革人民主权宪制中世纪神学由此看来,现代与前现代的区分乃是这种社会学理论式的“政治”理解的前提。社会学是关于现代政治形态的科学,它有别于前现代的科学即哲学:既然现代政治形态与前现代政治形态截然不同,作为实证科学的社会理论就应该取代哲学。这样一来,社会学理论的自我证明就得基于现代国家的起源论证,承担这一论证使命的是历史社会学。

在《以政治为业》的演讲中,韦伯用了接近一半篇幅来阐述“现代国家和职业政治家的出现”,明显力图基于其历史社会学的现代性起源考察,让他的“无领袖的民主制”获得支撑(同上,页60-95)。我们看到,正是在这段关于现代性演化的历史社会学描述之后,韦伯针对德国的当下改制提出了“无领袖的民主制”建言。这无异于说,“无领袖的民主制”是现代化的历史必然。

韦伯做演讲时年仅55岁,正当思想盛年,可惜第二年便不幸因病离世。他在演讲中所阐述的“政治”观,不仅基于其《经济与社会》所建立的庞杂而又系统的“社会政治学”(Sozialpolitik),而且是对其社会学理论的要义极为精当、明晰且通俗易懂的表述。

时隔不到十年(1927),快到不惑之年的施米特在柏林大学作了题为“政治的概念”的演讲,随后发展成小册子出版。若将施米特对“政治”的理解与韦伯的理解加以对照,其针锋相对的含义非常明显。5 施米特的“政治”理解同样是对现代政治形态的理解,或者说以现代性为前提。在《政治的神学》中,施米特已经把这种“政治”理解的前提表达得颇为清楚:

人民总是要寻求正当的必然要求,不同于发自个人主权者命令的正当。在各种相互对立的利益和联盟的斗争中,绝对的君主作出决断并因而创造了国家的统一。一个民族所表现的统一体则不具备这种决断的性质:它是一个有机的统一体,国家观念通过民族意识而成为一个有机整体。因此,一神论和自然神论的上帝概念对于政治形而上学来说,就变得难以理解。(施米特,《政治的神学》,页59)

可以看到,虽然同样是在理解现代形态的“政治”,与韦伯不同,施米特首先关注政治支配的正当性转型——君主制转变为民主制——所带来的“主权”转移问题。这意味着,施米特看待现代政治的眼光,眼底多少保留了古典政治哲学的血脉——韦伯则有意识地清除古典政治哲学的血脉。正因为如此,施特劳斯在评论《政治的概念》时会说,施米特对自由主义的批判以霍布斯的政治哲学为预设,即人类生活以追求实现“安宁”为目的。对施米特来说,“政治斗争是各种可能的阵营斗争中紧密程度最高的一种”,这无异于“已然假设人之间的敌对本身以人的一种非政治特点为前提”。实际上,“人类根本就没有过安宁生活这个福分”,所谓“安宁”生活无异于“墓地的安宁”。6

施米特接受了这一批评,若他已经用社会学理论彻底置换自己的头脑,则断乎不会接受这种批评。反过来说,正因为施特劳斯看到,施米特的头脑仍然是政治哲学式的,他才会如此撰文批评,否则就没必要提出这样的批评。学术眼底不同,没可能看到遑论关切相同的问题。在施特劳斯提出批评(1932)之后五年,施米特完成了《霍布斯国家学说中的利维坦》(1938)一书。

无论从内容还是文风来看,这篇论著都可以看作是从政治哲学角度批判韦伯的社会政治学。因为,关于现代型国家的起源问题,施米特思考的仍然是哲人的言辞,韦伯的社会政治学则不理会哲人的言辞和思考。进一步说,即便从社会学理论的理路来理解哲人的言辞,仍然等于没有理会哲人的思考。

霍布斯建构国家的出发点是对自然状态的恐惧;其目标和终点则是文明的国家状态的安全。……在自然状态中,人对其他人来说是一只狼。自然状态的恐怖驱使充满恐惧的个体聚集到一起;他们的恐惧上升到了极点;这时,一道理性(ratio)闪光闪现了,于是乎,新的上帝突然间就站在我们面前。

这个上帝是谁?7这个上帝为备受恐惧煎熬的人们带来和平和安全,把狼转变成公民,并通过这个奇迹而表明自己是上帝,当然是deus mortalis[会死的上帝]——霍布斯如此称呼。这个上帝是谁?

“一道理性(ratio)闪光闪现了”,这里的“理性”指近代形而上学的理性——笛卡尔所论述的那种理性。它具有设计人工身体的天赋,霍布斯凭靠这种理性来设计现代国家,把国家比喻为一个巨大的机器装置式的身体——利维坦。

通过机械化那“巨人”,霍布斯从而超越了笛卡尔,对人作了一个极其重要的人类学解释。不过,最初的形而上学决断归功于笛卡尔,在那一时刻,人体被看作是机器,由肉体和灵魂组成的人则在整体上被看作是一种智力加一台机器。将这个看法转而运用到“巨人”也即“国家”身上,因此近在咫尺。这由霍布斯完成,不过,如前所示,它导致巨人的灵魂也变成机器的一个零件。一旦具有肉体和灵魂的巨人变成了一台机器,逆向转化也成为可能,于是小人也可以变成机器人(homme-machine)。国家概念的机械化也完成了人的人类学形象的机械化。(施米特,《霍布斯国家学说》,页139)

从观念上讲,“领袖”人物当然应该有伟人灵魂。历史上出现过诸多假“领袖”,他们灵魂品质低劣,却凭靠坚忍不拔的意志和机智的实践才干,让自己成了一时的“领袖”人物。我们不能因为这类情形在现代历史上屡见不鲜,就认为“领袖”这个观念本身带有高贵灵魂的含义是假的。我们在生活中经常会发现,一个先前被我们认为是“好人”的人,原来并非“好人”,不等于“好人”观念本身从此应该在世上消失。韦伯的“超凡魅力”人物这一概念,恰恰突显的是领袖人物的卓越德性品质。

在施米特看来,韦伯的“无领袖民主制”的实质在于,基于现代式的机械化-合法化的“法制国家”概念,要求民主政体这个身体的“头”变成机器的组成部分,“导致巨人的灵魂也变成机器的一个零件”。与此不同,霍布斯的国家学说毕竟还“保持着人身论性质”,从而使得这种国家学说“充满决断论色彩”(《政治的神学》,页58)。这意味着,机器装置无法做决断,作为机器装置的国家,仍然需要一个拥有绝对主权的身位(Person),他看起来仍然像上帝那样具有独一的决断权。正因为如此,在人民主权的共和政体中,仍然会有一个拥有绝对主权的王者,他手中的主权类似于上帝的权力,以至于他显得就是上帝。

霍布斯的利维坦

《霍布斯国家学说中的利维坦》具有政治哲学史的思考样式,与韦伯的历史社会学思考样式形成鲜明对照。施米特指出,在欧洲大陆,19世纪资产阶级的法治国家替代了18世纪君主统治的绝对王权国家。“法治国家”(Gesetzesstaat)指这样一种“合法体制”:以一个由人制定的“宪法”为基础,靠成文法尤其法典有如机器一样运作。说到这里时,施米特提到自己在1932年的《合法性与正当性》一文中对韦伯的批评,并进一步说:

关于这一点,韦伯已经说过,在理性化了的现代国家机关中,“合法性可以当作正当性”。根据韦伯的预测,未来属于理智的、经受职业训练的公务体制,因为,这体制才真正代表了彻底技术化了的、依据法律规范的内在理性逻辑而运作的机关也即“国家”。合法性是实证主义公务体制的运行方式。因此,现代国家和合法性本质上休戚相关。……用化学或物理的术语来说,只有出现在国家合法性的凝聚态之中,国家才对“正当”元素起反应。

因此,合法性的问题,不会让自己作为一个“纯粹形式的”法学背景问题或者礼貌问题而被轻易打发。根据正确的理解和正确的操作,合法性在一个组织起来的现代国家中,是头等重要的现实,因为,诸如公务体制和文职系统这样的现实强权和势力,需要以依法循规作为运作模式。通过其技术的完善性,这种机器甚至成了一个以自身为法的强权,这个强权不会让自己由随便什么人任意摆布,其中运转的法规,不得不受相当尊重,如果它是一个可靠的仆人的话。令人惊叹的、由闻所未闻的技术所发明出来的不断得以改进和完善的现代国家装置及其行政机构复杂的命令机制,都要求下达命令要有一种确定的合理性和形式,并要求一套经过极其专业的深思熟虑的计划。这一切意味着,正当性变成了合法性,神圣的、自然的或前国家的正当,变成了一套实证的国家法规。(施米特,《霍布斯国家学说》,页104-105)

笔者花费如此多笔墨谈论施米特的霍布斯研究,乃因为若非如此,则难以理解《国王的两个身体》为何如此关注国王身体的法理学修辞。我们不难看到,《国王的两个身体》与《霍布斯国家学说中的利维坦》的论述风格颇为相近,甚至所涉及的史料也相近,比如,施米特已经提到莎士比亚的戏剧乃至通俗文学(同上,页62-63)。8 如果《国王的两个身体》堪称观念史的典范之作,那么,施米特的《霍布斯国家学说中的利维坦》则为康托洛维茨树立了榜样。施米特把政治观念视为“政治符号”,也成了沃格林的政治观念史的先声。这种观念史研究所具有的政治哲学品质,与后来剑桥学派提倡和推动的“历史语境”研究的品质差异在于:前者关切高贵和王气的德性,后者关切对高贵和王气造反的平民“美德”——即便韦伯的“支配”(Herrschaft)概念,也没有关切王者的道德德性问题。9

“两个身体”的比喻在《利维坦》中是关键语词之一,但在《国王的两个身体》中,霍布斯连名字也没有出现一次。这让我们不免会推测,《国王的两个身体》显得像是在接续《霍布斯国家学说中的利维坦》的观念史研究,即考察中世纪晚期到霍布斯之前的“国王身体”比喻的历史形成和流变。既然霍布斯的国家学说标志着现代国家观的开端,那么,《国王的两个身体》的研究主题实际上是现代国家的起源问题。10 倘若如此,康托洛维茨一定要给《国王的两个身体》冠以“中世纪政治神学研究”这样的副标题,对韦伯的现代性命题不能不说是沉重的一击。

《国王的两个身体》延续魏玛时期施米特对韦伯的合法性理论的批判,不能仅仅用康托洛维茨是格奥尔格的铁杆“粉丝”来作出解释。问题涉及到应该如何理解政治生活的现代转型:“政治”的现代转型是否意味着,古人眼中的一些人类政治生活的根本问题从此消失了。现代的“政治”绝然不同于古代的“政治”,从诸多经验事实来看,这个论断没有问题,几近于常识。问题在于,用现代式的实用理性来看待国家,把国家仅仅理解为“法制国家”,是否行得通。

-

本文仅代表作者个人观点。

- 请支持独立网站,转发请注明本文链接:

- 责任编辑:武守哲

-

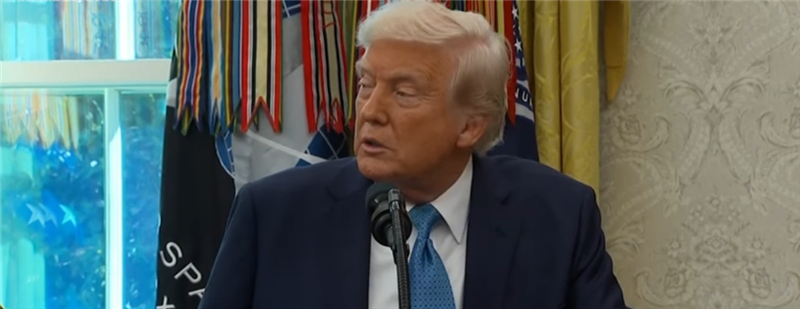

扛不住了?特朗普释放对华缓和信号 评论 274

扛不住了?特朗普释放对华缓和信号 评论 274 和特朗普一起“孤立中国”?欧盟拒绝 评论 39

和特朗普一起“孤立中国”?欧盟拒绝 评论 39 “美国几代人的亚太布局被毁,盟友终将望向中国” 评论 132

“美国几代人的亚太布局被毁,盟友终将望向中国” 评论 132 美媒吐槽:全员滑跪,除了中国… 评论 95

美媒吐槽:全员滑跪,除了中国… 评论 95 换防长?“美国后院起火” 评论 121最新闻 Hot

换防长?“美国后院起火” 评论 121最新闻 Hot-

扛不住了?特朗普释放对华缓和信号

-

美欧倒逼肯尼亚“转头”,“中国又拿下一局”

-

和特朗普一起“孤立中国”?欧盟拒绝

-

鲁比奥要重组美国务院:在大国竞争时代,难以履行使命

-

又变了!特朗普:无意解雇鲍威尔

-

“美国几代人的亚太布局被毁,盟友终将望向中国”

-

印控克什米尔地区发生针对游客的枪击事件,致至少20死

-

“我们投给特朗普,现在他的关税搅乱了我们的行业”

-

美媒吐槽:全员滑跪,除了中国…

-

“别用中国的”,美国务院内部文件曝光

-

越南总理表态:越美谈判,不能影响其他市场

-

“关税正在扼杀企业对美投资意愿,市场重心或转向”

-

“谈判推迟,美国又提要求”

-

换防长?“美国后院起火”

-

带着石破茂的亲笔信,他来中国了

-

斗争升级!哈佛大学起诉特朗普政府

-

Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。

沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证:31220170001

网登网视备(沪)02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证:沪(2024)0000009

广播电视节目制作经营许可证:(沪)字第03952号

增值电信业务经营许可证:沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话:021-62376571

![]() 沪公网安备 31010502000027号

沪公网安备 31010502000027号

![]() 中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

上海市互联网违法与不良信息举报中心

观察员

观察员